労働基準法35条をわかりやすく解説!シフト作成で押さえる法定休日と割増賃金のルール

労働問題・労働法務

2025.06.30 ー 2025.07.02 更新

シフト作成を担当している店長や店舗経営者の方にとって、労働基準法35条の理解は避けて通れない重要テーマです。

「法定休日って週1回でいいんだよね?」「代休と振替休日ってどう違うの?」そんな疑問を感じたことはありませんか。知らずにシフトを組むと、思わぬ法律違反や割増賃金トラブルにつながることも。

本記事では、法定休日の基本から実務での注意点まで、現場目線でわかりやすく整理しました。

無料で相談できる専門家検索はこちらから>>労働基準法35条とは?|法定休日の基本ルールをわかりやすく解説

労働基準法35条が定める「法定休日」の基本ルールについて解説します。条文の内容、休日付与の原則、企業が守るべき理由を具体例を交えながら紹介します。

- 労働基準法35条の条文内容と法律上の位置づけ

- 法定休日付与の原則|週1日or4週4日のルール

- 企業が法定休日を守るべき理由|罰則・リスク

労働基準法35条の条文内容と法律上の位置づけ

労働基準法35条は、労働時間に関する最低基準のひとつとして、使用者に「労働者へ休日を付与する義務」を課しています。条文には、次のように明記されています。

「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。」

この規定が存在する理由は、労働者の健康保持と生活保障にあります。連続勤務による過労死や健康障害を防ぐため、最低限の休息日が法的に保証されているのです。

ここで注意すべきなのは「休日」と「非労働日」の違いです。単にその日に仕事がなかった場合でも、それが事前に休日として設定されていなければ「法定休日」とは見なされません。

また、休日は「暦日単位」で確保することが原則です。つまり、午前0時から午後12時までの連続した24時間を指します。

法定休日付与の原則|週1日or4週4日のルール

法定休日付与の基本形は「毎週1回以上」です。ただし、変形労働時間制などを採用している企業では、例外として「4週間で4日以上」という付与パターンも認められています。

重要なのは、「週」の区切り方です。

週の起算日があいまいなままシフトを作成してしまうと、結果的に「法定休日がゼロ週」となる場合も。たとえば、ある週で日曜と次の週の月曜を休みにすると、どちらの週にも法定休日が存在しないケースが生じます。

このリスクを避けるため、会社側は次の対応が必要です。

- 就業規則やシフト表に、週の起算日を明記する

- 年間シフト作成時に、法定休日が必ず週単位または4週単位で確保されているかを点検する

また、店舗運営では「忙しい週だからまとめて翌週に休日を…」といった対応を取りがちですが、これも違法の温床となります。事前計画の段階から、法定休日をどう確保するかを必ず意識しましょう。

企業が法定休日を守るべき理由|罰則・リスク

法定休日違反には、行政指導や罰則といった明確なペナルティが用意されています。労働基準監督署が違反を確認した場合、まずは是正勧告が出され、それでも改善がなければ送検や罰金の対象になるでしょう。

具体的な罰則内容は、以下の通りです。

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)

さらに、違反が繰り返されると企業名の公表対象になることも。このほか、従業員からの労働相談が増えたり、SNSなどで労働環境が暴露されたりと、企業イメージの毀損リスクも見逃せません。

特に店舗型ビジネスでは地域密着型であることが多く、風評被害が売上に直結するケースも珍しくないのが実情です。もし現在、休日管理に不安がある場合は、法務分野に強い弁護士への相談も検討しましょう。

法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。

休日の種類と違い|法定・所定・振替・代休を一目で理解

「法定休日」「所定休日」「振替休日」「代休」など、似たような言葉が並ぶと、現場担当者は混乱しがちです。ここでは、それぞれの制度の定義、割増賃金の違い、シフト管理時に注意すべきポイントを図表や実例で整理します。

- 法定休日と所定休日の違い

- 休日労働時の割増賃金の違い|法定休日vs所定休日

- 振替休日と代休の違い|図でわかる制度の使い分け

法定休日と所定休日の違い

法定休日は、労働基準法35条で定められた「週1回または4週4日以上の休み」のことです。これに対して、所定休日は企業ごとに自由に設定できる休みです。

わかりやすく言えば、法定休日は「国が決めた最低限の休み」、所定休日は「会社がプラスで設ける休み」です。例えば、週休2日制の飲食店であれば、日曜日が法定休日、土曜日が所定休日というケースが多くみられます。

この違いを理解せずにシフトを作ると、休日労働時の賃金計算を誤りやすくなります。

休日労働時の割増賃金の違い|法定休日vs所定休日

法定休日に労働させた場合は、労働基準法37条により、通常賃金の35%以上を加算する必要があります。一方で、所定休日勤務に割増賃金が発生するかどうかは、その週の総労働時間によって変わります。

たとえば、週40時間を超えて働かせた場合は、その超過時間について25%以上の割増賃金が必要です。しかし、週40時間以内に収まっていれば、所定休日勤務に対する割増賃金は不要となります。

実務現場では、両者の違いを次の表のように整理しておくと、誤った給与計算を防ぎやすくなります。

表を参考に、自社の休日体系や勤務実態に合わせて、正しく区別して運用することが大切です。

振替休日と代休の違い|制度の使い分け

振替休日と代休は、休日に働かせた場合の代替措置という点で似ていますが、制度上は全く異なるものです。

振替休日は、あらかじめ休日と勤務日を入れ替えることで、休日労働自体が発生しない運用方法です。この場合、割増賃金の支払いは不要です。

ただし、振替休日を設定するには事前の社内ルール整備が不可欠です。具体的には、就業規則や労使協定でその取扱いを明記することが求められます。

一方、代休は休日労働がすでに行われた後、事後的に休みを与える制度です。この場合、休日労働は労働基準法上「働いた事実」として残るため、必ず35%以上の割増賃金が必要です。

以下、違いを表にまとめます。

| 比較項目 | 振替休日 | 代休 |

| 設定時期 | 労働前 | 労働後 |

| 割増賃金 | 不要 | 必要 |

| 法的位置づけ | 事前計画 | 事後対応 |

運用ミスがあると、違法状態になるリスクがあるため、現場のシフト担当者はこの違いを正確に理解する必要があります。

シフト制店舗でありがちな休日管理ミス例と対策

シフト制で店舗を運営する場合、法定休日と所定休日の区別があいまいになり、休日管理ミスが頻発します。ここでは、よくある誤りとその背景、実務で取るべき対策について詳しく解説します。

- 法定休日が未設定|週の起算日があいまいな場合

- 休日労働扱いの誤り|割増賃金未払いリスク

- トラブルを防ぐためのシフト作成時チェックポイント

法定休日が未設定|週の起算日があいまいな場合

シフト制勤務では、「曜日ごとに決まった休日」が存在しないことが一般的です。このため、法定休日がどの日なのかを特定せずに運用を続ける店舗も少なくありません。

特に多いのが、週の起算日があいまいなままシフト表を作ってしまうケースです。たとえば、「日曜始まり」「月曜始まり」「シフトサイクルごとの区切り」など、社内での基準が統一されていないと、結果として「その週に法定休日が存在しなかった」という違法状態に陥るおそれがあります。

さらに、週をまたいで連続勤務が続くと、労働基準法35条違反として監督署から是正勧告を受けるリスクも高まります。

未然に防ぐためには、以下の対策が不可欠です。

- シフト表のテンプレートに「週の起算日」を明記する

- シフト作成者向けの運用マニュアルで、法定休日設定ルールを明文化する

- 勤怠システムやシフト管理ソフトの設定項目で「法定休日欄」を必ず活用する

これらの取り組みにより、現場担当者の認識ミスを減らせます。

休日労働扱いの誤り|割増賃金未払いリスク

次に多いミスが、法定休日に労働させたにもかかわらず、通常勤務や所定休日勤務と同じ扱いにしてしまうケースです。

この誤りの原因は、「法定休日かどうか」が現場で正確に認識されていないことにあります。たとえば、繁忙期に「日曜日も出勤してもらったが、単なるシフト勤務と勘違いして通常時給で支払った」といった事例は後を絶ちません。

さらに厄介なのは、これが複数回にわたって発生すると、未払い残業代請求リスクが積み重なることです。特に、退職時にまとめて請求されると、過去2年分(場合によっては3年分)の未払い賃金を支払わなければならない事態になります。

実務上の防止策としては、次の対応が有効です。

- 各シフトに「法定休日」「所定休日」の区別を明記

- 休日出勤者が発生した場合、事前に36協定で休日労働が可能な旨を届出済みにしておく

- 勤怠データと賃金計算システムが連動している場合、割増賃金の自動判定ロジックを導入する

こうした仕組み化が、人的ミスを減らすポイントです。

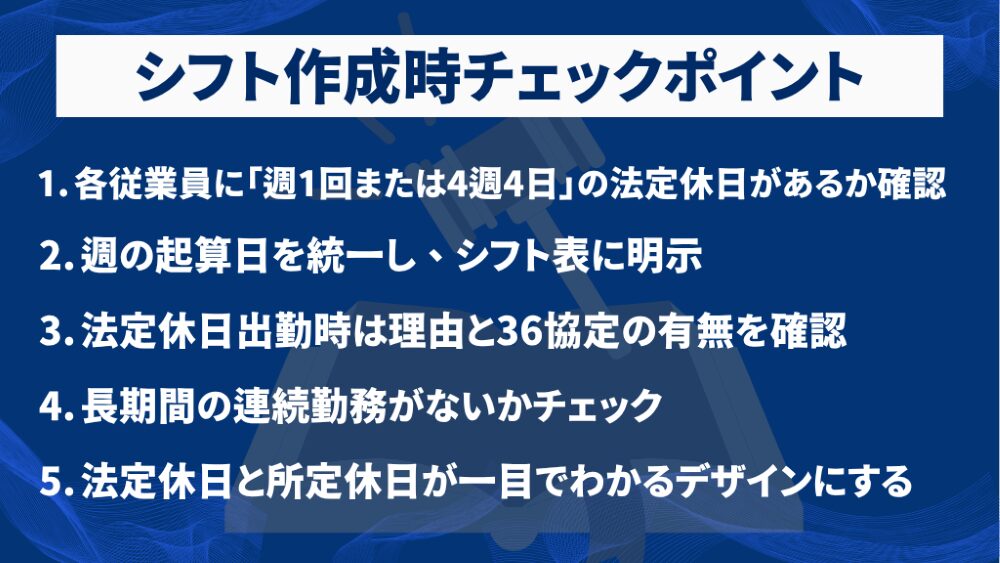

トラブルを防ぐためのシフト作成時チェックポイント

現場で最も重要なのは、「シフト作成時点で法定休日をきちんと確保する」ことです。具体的なチェックポイントは以下のとおりです。

これらのチェックを「シフト作成者専用チェックリスト」としてまとめ、運用マニュアルに組み込むことで、リスクを大幅に減らせます。

また、シフト管理を担当する方は、36協定や労働協約などの違いについても正しく理解しておくことが大切です。詳しくは以下の記事をご参照ください。

労働協約と労使協定の違いとは?就業規則との関係もわかりやすく解説

企業の労務管理において、労働協約と労使協定は重要な役割を果たしていますが、その違いを正確に理解している方は意外と少ないものです。 これらの違いを理解することは、人事担当者だけでなく、一般の従業員にとっても自身の労働条件を […]

休日労働をさせる場合の実務対応|36協定と割増賃金

法定休日に労働させる場合、事前に36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。ここでは、36協定の基本、休日労働に関する割増賃金、深夜労働との複合ケースについて詳しく説明します。

- 法定休日に労働させる条件と36協定の必要性

- 具体例でわかる割増賃金の計算方法

- 深夜労働・代休付与時の追加注意点

法定休日に労働させる条件と36協定の必要性

法定休日に労働させる場合、事前に「36協定」(時間外・休日労働に関する協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ることが法律で義務付けられています。

36協定には、次の項目を明記する必要があります。

- 休日労働を行わせる業務の種類

- 対象となる労働者数

- 休日労働を行わせる期間

- 最大の休日労働時間数(例:月○時間以内)

これを怠ったまま法定休日労働を実施すると、「労働基準法第36条違反」となり、刑事罰の対象になります。

実際の現場では「急な欠員だから仕方なく出勤させた」という理由で無届け休日労働が発生することもあります。しかし、法律上は理由を問わず違法行為です。

急な人員不足にも対応できるよう、事前に余裕をもって36協定を締結しておくことが不可欠です。

具体例でわかる割増賃金の計算方法

法定休日に労働させた場合、通常の労働時間に対して「35%以上」の割増賃金を支払わなければなりません。さらに、深夜帯に労働させた場合は「25%以上」の深夜割増も上乗せされます。

参考までに、以下に計算例を示します。

【ケース1:法定休日労働のみ】

時給:2,000円

労働時間:8時間

計算式:2,000円×8時間×1.35=21,600円

【ケース2:法定休日かつ深夜労働】

時給:2,000円

労働時間:22時〜翌6時の8時間

計算式:(2,000円×8時間)×1.35×1.25=27,000円

なお、会社によっては、これ以上の上乗せ率を就業規則で定めている場合もあります。必ず自社規定を事前に確認しておきましょう。

深夜労働・代休付与時の追加注意点

休日労働が深夜帯にまたがった場合、「休日労働割増」と「深夜割増」のダブル適用が必要です。たとえば、法定休日に22時から翌朝5時まで勤務させた場合、35%+25%=60%以上の割増率となります。

また、事後的に代休を付与しても、「割増賃金の支払い義務」は消えません。この点を誤解して、「代休をあげたから賃金支払いは不要」と処理する事例が過去にも多く指摘されています。

加えて、36協定に「深夜労働に関する事項」がきちんと記載されているかも、改めて確認しておきましょう。実務では、次のような社内フローを作成するとミスを減らせます。

- 休日労働の事前申請書類作成

- 労働実績確認後の割増賃金チェックリスト

- 緊急時対応マニュアルの整備

これにより、管理者の負担軽減と法令遵守の両立が実現できます。

振替休日・代休の正しい運用ルールと注意点

休日労働が発生した場合、代わりの休みを与える方法として「振替休日」と「代休」があります。しかし、この2つの違いを正しく理解していないと、賃金未払いなどの法令違反につながります。

ここでは、制度ごとのルールと運用時の注意点について具体的に説明します。

- 振替休日を適用する際のルール

- 代休運用時の割増賃金義務と誤解事例

- 運用ミスによる法違反リスクと防止策

振替休日を適用する際のルール

振替休日とは、もともと休日とされていた日と通常の労働日を、事前に入れ替える制度です。例えば、日曜日に出勤してもらい、代わりに水曜日を休みにする場合などが該当します。

この場合、休日労働には当たらないため、割増賃金は不要です。ただし、適正な振替休日と認められるには条件があります。まず、振替前の日が就業規則などで「休日」として明確に設定されていることが前提です。また、振替先は通常の労働日である必要があります。

さらに、「どの日をどの日に振り替えるか」を事前に労働者へ明示し、できれば書面で周知しておくことが重要です。振替先は、できるだけ近い日程に設定するのが望ましく、あまり間隔が空くと法的に無効とされるリスクがあります。

代休運用時の割増賃金義務と誤解事例

代休とは、実際に休日労働が行われた後、その代償として後日休みを与える制度です。振替休日との最大の違いは、「労働がすでに発生していること」です。

このため、代休を与えたとしても、法定休日に労働させた事実は消えません。労働基準法第37条に基づき、休日労働に対する35%以上の割増賃金を必ず支払う必要があります。

現場でよく見られる誤解は、「代休を付与したから割増賃金は不要」とする処理です。たとえば、日曜日に出勤させ、翌水曜日に代休を与えた場合、労働基準法上は休日労働分の割増賃金を払わなければなりません。にもかかわらず、通常賃金のみで処理してしまう事例が少なくないのが実態です。

さらに、36協定で休日労働が認められていない状況で代休運用をするケースもあります。この場合、そもそも休日労働そのものが違法であり、是正勧告や罰則の対象となるリスクがあります。

正しい運用のためには、代休取得の際に次の2点を必ず確認しましょう。

一つは、「事前に36協定が届け出されているかどうか」。もう一つは、「休日労働に対する割増賃金が支払われているか」です。

運用ミスによる法違反リスクと防止策

振替休日と代休は、制度上の目的や適用条件が明確に異なります。しかし、現場での運用があいまいなまま進んでしまうと、違法な休日労働や賃金未払いといった重大な労務リスクを招きかねません。

特に、次のようなミスは店舗運営現場で頻発しています。

- 振替休日の事前指定をせず、結果として本来の休日に労働させてしまう

- 代休を与えたことで割増賃金支払いが不要だと誤認してしまう

- 36協定の締結・届出を行わないまま休日労働を命じている

- 就業規則に振替休日・代休の取り扱いルールが明記されていない

これらの誤りは、すべて労働基準法違反に直結します。万が一、労働基準監督署の調査が入った場合には、是正勧告や罰則の対象となるだけでなく、遡及して過去分の未払い賃金を支払うよう命じられるケースもあるようです。

こうしたリスクを回避するためには、まず自社の就業規則や36協定の内容を今一度見直すことが必要です。さらに、店舗責任者やシフト作成担当者への労務管理研修を定期的に行い、制度の違いと運用ルールを正しく理解させることが欠かせません。

加えて、勤怠管理システムや給与計算ソフトには、振替休日と代休を明確に区別して記録・処理できる機能が備わっているかも確認しておきましょう。システム上でのミス防止設定が不十分であれば、必要に応じて設定変更やマニュアル整備も検討することが重要です。

これらの取り組みを徹底することで、運用ミスによる法違反リスクを大幅に低減できるでしょう。

シフト制で守るべき「週40時間制」と「1週1休」の両立法

シフト制勤務において、最も難しいのが「週40時間労働の上限」と「法定休日の確保」を同時に守ることです。ここでは、両立のための具体的なシフト作成方法、変形労働時間制の活用例、長時間勤務リスクの防止策について詳しく解説します。

- 変形労働時間制採用時の注意点

- 連続勤務上限と健康配慮義務

変形労働時間制採用時の注意点

シフト制店舗では、繁忙期と閑散期に合わせて労働時間を柔軟に調整するため、変形労働時間制がよく使われます。ただし、制度の運用を誤ると労働基準法違反につながるため注意が必要です。

たとえば、1か月単位の変形労働時間制を導入する場合、まず労使協定や就業規則に「対象期間」「対象労働者」「労働時間の配分」を明記しなければなりません。さらに、対象期間内の総労働時間が、週平均で40時間以内に収まることが条件です。

また、各従業員には期間開始前に勤務日と労働時間を明示する義務があります。この事前通知がないまま運用すると、変形労働時間制として認められず、違法な時間外労働と判断されるリスクがあります。

加えて、変形労働時間制を採用しても法定休日の付与義務は免除されません。必ず週1回または4週4日の休日は確保する必要があります。

現場ではこうした法的ルールが十分に理解されないままシフトが組まれることもあるため、制度導入時は労務管理体制の整備が不可欠です。

連続勤務上限と健康配慮義務

シフト制勤務では、人手不足や繁忙期などの理由から、従業員に長期間の連続勤務が発生することがあります。しかし、これが過剰になると、心身の不調や労災リスクが高まります。

労働基準法に「連続勤務日数の明確な上限」はありませんが、厚生労働省は「12日以内に最低1日は休日を与えることが望ましい」とするガイドラインを示しています。この基準を超えて勤務が続くと、過労死ラインに達する危険性があります。

特に、年末年始や大型連休などは連続勤務が集中しやすい時期です。こうした繁忙期こそ、計画的なシフト調整が必要です。

健康配慮義務を果たすためには、以下のような取り組みが有効です。

- 勤務間インターバル制度の導入

- 月間総労働時間の事前管理と平準化

- 連続勤務が10日を超える場合の健康診断や面談実施

- 勤怠システムによる連勤状況の可視化とアラート設定

これらを怠ると、健康障害が発生した際に「安全配慮義務違反」として企業が責任を問われる恐れがあります。適正な休日確保と労働時間管理は、従業員の安全と企業リスク回避の両面から、常に優先すべき課題です。

休日中の呼出・待機対応|労働時間に当たるケースとは?

店舗運営では、休日中であっても従業員に緊急対応をお願いする場面があります。ここでは、待機時間や呼び出し対応が「労働時間」と判断されるケースについて、実例とともに詳しく解説します。

- オンコール待機が労働時間になる判断基準

- 実務での対応例と裁判例(大星ビル事件など)

- 店舗運営でのリスク回避策

オンコール待機が労働時間になる判断基準

労働基準法では、労働時間を「使用者の指揮命令下にある時間」と定義しています。そのため、実際に作業をしていない場合でも、使用者の指示によって自由が大きく制限されている時間は、労働時間に該当する可能性があります。

特に「オンコール待機」の場合、次のような条件がそろっていると、労働時間とみなされる傾向があります。

まず、待機中の行動が著しく制限されている場合です。たとえば、特定の待機場所に常駐しなければならず、私的な外出ができない状況は「指揮命令下」と見なされやすいです。

また、即時対応義務がある場合も労働時間扱いとなることが多く見られます。電話が鳴れば数分以内に店舗に駆けつける必要があるといった条件があると、実際に作業していない時間でも賃金支払い義務が発生します。

一方で、完全な自由行動が許されており、呼び出しがあった時だけ対応すればよいとされている場合には、待機時間は労働時間に含まれないことが一般的です。

そのため、待機制度を設ける際は、拘束度合いがどの程度かを客観的に判断し、必要に応じて就業規則や労使協定でルール化しておくことが重要です。

実務での対応例と裁判例(大星ビル事件など)

過去の判例でも、休日中の待機が労働時間に該当するかどうかが争点となったケースがあります。特に有名なのが「大星ビル管理事件」です。

この事件では、ビル管理会社の従業員が、深夜の仮眠時間中に施設内で待機していたものの、外出禁止や緊急時の即時対応義務が課されていました。最高裁は、労働者が自由に行動できない状況に置かれていたことから、この仮眠時間も労働時間と認定しました。

この判例以降、「どこまでが労働時間に当たるのか」という判断基準が、労務管理上より重視されるようになっています。

具体的には、待機場所の自由度、移動制限の有無、呼び出しへの対応時間、その他の拘束条件などが総合的に判断材料となります。

実際の店舗運営では、店舗責任者が休日中に自宅待機するケースや、電話があれば30分以内に対応するよう求めるケースがあります。このような場合、法的に労働時間扱いとなるリスクがあることを踏まえた対応が求められます。

店舗運営でのリスク回避策

休日中の呼出や待機対応を運用する場合、まずは拘束の程度を明確に定義することが欠かせません。具体的には、従業員に対して次の点をあらかじめ周知しておく必要があります。

まず、待機中の場所指定があるのか、それとも自由なのかを明示します。次に、呼び出し時の対応時間やルールを具体的に設定することも重要です。

さらに、実際に待機させる場合は、あらかじめその時間が労働時間に該当するかどうか、法務部門や社会保険労務士に確認することをおすすめします。

もし、業務の性質上、どうしても高い拘束度の待機が必要であれば、その時間に対する手当や賃金を支給する体制を整えておくことが、後々のトラブル回避につながります。

また、シフト表や勤怠記録には、呼出対応や待機業務の有無を明確に記録し、労働時間としてカウントするかどうかを社内で統一しておくとよいでしょう。このような事前準備とルール整備が、余計な法的リスクを未然に防ぐポイントとなります。

有給休暇と休日の違い|計画的付与制度との関係も解説

「休み」と聞くと有給休暇も休日も同じように思われがちですが、労働基準法上は明確に区別されています。ここでは、両者の違いと、計画的付与制度との関係について詳しく解説します。

- 有給休暇の法的位置づけ

- 休日と有給休暇の取り扱いの違い

- 計画的付与制度の概要と注意点

有給休暇の法的位置づけ

年次有給休暇は、労働基準法第39条に基づき、一定の条件を満たした労働者に対して使用者が付与することが義務付けられている休暇制度です。

具体的には、6か月以上継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低でも10日間の有給休暇を付与しなければなりません。

この有給休暇は、労働者が本来労働義務のある日に、賃金を支給されたまま休む権利として認められています。つまり、もともと労働日である日に休暇を取る制度であり、休日とは性質が異なります。

また、使用者側には「年5日分の取得義務」があることも、近年の法改正で新たに追加されました。これにより、企業側は、付与した有給休暇のうち少なくとも5日は、取得させる義務を負っています。

休日と有給休暇の取り扱いの違い

休日と有給休暇の最大の違いは、その前提となる「労働義務の有無」です。

休日とは、労働基準法第35条に基づき「労働義務がない日」として事前に会社が設定するものです。例えば、日曜日を休日とする場合、その日はそもそも出勤義務がありません。

一方、有給休暇は、労働義務がある日について、労働者が権利として休む制度です。つまり、勤務予定が入っていた日について、労働者が事前申請し、それを使用者が承認する形で取得します。

この違いが実務で問題となるのは、欠勤管理や労働時間管理を行う際です。たとえば、日曜日に有給休暇を設定することはできません。なぜなら、もともと労働義務がないからです。

また、休日出勤があった場合、その日を有給休暇で補填することもできません。

休日労働に対しては別途、割増賃金や振替休日・代休など、別の法的対応が必要になります。

このように、有給休暇と休日は、適用条件も法的根拠も異なるため、日々の勤怠管理では両者を明確に区別して運用する必要があります。

なお、「休日の明示義務」や「労働条件通知書での記載方法」など、雇用契約時に必要な労働条件の基本ルールについては、以下の記事も参考にしてください。

労働条件とは?簡単に押さえる明示項目・交付義務・違反リスクまで解説【テンプレ付】

労働条件とは何かを簡単に説明すると、賃金や労働時間など、働くうえでの基本ルールのことです。労働条件は、企業が労働者に明確に伝えることが法律で義務づけられています。 本記事は、人事・労務を担当する方や、初めてアルバイトを雇 […]

計画的付与制度の概要と注意点

計画的付与制度は、労働者に付与される有給休暇の一部について、会社側が取得時期をあらかじめ指定できる制度です。正式には「年次有給休暇の計画的付与」と呼ばれ、労使協定の締結を前提としています。

この制度を導入することで、事業の繁閑に合わせた休暇取得が可能となり、特定時期の業務負荷を平準化できるメリットがあります。たとえば、繁忙期前にまとまった休暇取得を促すことで、閑散期に有給休暇を消化してもらうケースなどが考えられます。

ただし、計画的付与が適用できるのは、労働者に付与される有給休暇日数のうち、労働者が自由に取得できる5日を超える部分に限られます。たとえば、10日付与される場合は、会社側が計画的に指定できるのは5日までです。

また、計画的付与制度は「休日」とは全く異なる制度です。そのため、法定休日の代わりに計画的付与を使うことはできません。あくまで労働義務がある日を前提に、年次有給休暇の一部取得日を会社側で指定するという位置づけです。

制度導入時には、就業規則への明記、労使協定の締結、労働者への事前説明が求められます。運用にあたっては、管理職・従業員双方が「休日とは別物であること」を正しく理解しておくことが不可欠です。

まとめ|店舗運営者が守るべき休日管理のポイントと次のアクション

休日管理は、店舗運営における重要な労務リスク対策です。法定休日の確保、36協定の締結、休日労働時の割増賃金支払いは最低限守るべきポイントです。

特にシフト制の現場では、週40時間制と1週1休の両立が難しくなりがちです。振替休日と代休の違い、休日待機時の労働時間判断、有給休暇との区別も含め、正しい知識に基づいた対応が求められます。

運用ミスは、未払い賃金請求や労基署の是正指導につながります。自社ルールの見直しと、必要に応じた専門家への相談を早めに行い、トラブルを未然に防ぐ体制づくりを進めましょう。

法務関連に強い弁護士をお探しなら法務急済がおすすめ

法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。

問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。弁護士への相談をご検討の方は、ぜひ法務急済をご活用ください。

無料で相談できる専門家検索はこちらから>>

※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。

当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。

債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。

当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。

当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。