労務管理とは?具体的な仕事内容や人事との違いを3ステップで簡単に解説!

労働問題・労働法務

2025.07.05 ー 2025.07.05 更新

「労務管理って、実際どんなことをするの?」

初めて労務担当になった方や、これから従業員を雇う経営者の方にとって、労務管理は少しハードルが高く感じるかもしれません。難しい言葉に戸惑ったり、「何から手をつければいいかわからない…」と悩む方も多いのではないでしょうか。

労務管理とは、一言でいえば「従業員が安心して働ける職場環境をつくるための管理業務」です。法律を守りながら、従業員の働きやすさと会社の健全な運営を両立させる役割があります。

本記事では、初心者の方でもわかりやすいように、労務管理の基本から具体的な仕事内容、よくあるトラブル例、セルフチェック方法、さらには社労士や便利ツールの活用法まで、段階的にご紹介します。

この記事を読めば、「まず何をすればいいのか」「どんなリスクがあるのか」「誰に相談すればいいのか」がひと通りわかるはずです。難しい専門用語はできるだけ避け、やさしく解説していきますので、安心して読み進めてください。

無料で相談できる専門家検索はこちらから>>労務管理とは?|初心者向けに簡単に仕組みと役割を解説

労務管理とは、従業員が安心して働ける環境を整え、企業の健全な運営を支える業務全般です。具体的には、労働条件の管理や職場環境の整備を通じて、従業員の満足度や生産性の向上を目指します。

ここでは、労務管理の基本的な定義と目的を解説し、混同されやすい人事管理との違いにも触れていきます。労務の全体像を詳しく理解したい方は、以下の記事もご参照ください。

労務とは何か?企業における役割や仕事内容、人事との違い、必要な資格を徹底解説

労務とは労働環境や条件を管理する業務を指します。新しく管理職や人事部門に配属された方や、労務関連の仕事に興味がある方の中には、「難しそう」「専門の資格は必要なの?」と思う方もいるでしょう。 実際労務は企業において重要な役 […]

労務管理の定義と目的

労務管理とは、従業員が安心して働ける職場づくりを支える「会社の管理業務」のひとつです。具体的には、勤怠管理・給与計算・社会保険手続きなど、日々の労働環境に関わる業務を幅広く担当します。

労務管理の目的は、次の2つに大きく分かれます。

- 従業員の生産性向上による企業の成長サポート

従業員が安心して働ける環境を整え、モチベーションアップや仕事のパフォーマンス向上につなげます。正確な給与計算や労働時間の適正管理は、その土台となる重要な業務です。 - 法令遵守によるリスク回避

労働基準法などの法律を守り、未払い残業代や長時間労働などのトラブルを未然に防ぎます。これにより、労働トラブルによる企業イメージの悪化や法的リスクから会社を守る役割も担います。

このように、労務管理は「会社を守る役割」と「社員の働きやすさを支える役割」の両方を果たす、企業経営に欠かせない業務です。

人事管理との違い

「労務管理」と「人事管理」は、どちらも会社運営に欠かせない重要な業務ですが、役割や目的が大きく違います。

人事管理は、主に「人材の採用・育成・評価・配置」など、従業員の能力をどう伸ばすかに焦点を当てた業務です。たとえば、新しい社員の採用活動や、評価制度の設計、社員教育プログラムの実施などが含まれます。

一方で、労務管理は、「労働環境をどう守るか」「法律に違反しない運営ができているか」が中心です。就業規則の作成、労働時間や給与の管理、社会保険の手続き、安全衛生管理などがその具体例です。

簡単にまとめると、人事管理は“人材育成・戦略分野”、労務管理は“労働環境・法令遵守分野”と言えるでしょう。両者は独立した業務ではなく、密接に関係しています。たとえば、社員が安心して働ける職場環境があるからこそ、人事施策が効果を発揮します。

なお、「評価制度をどう作るか」「自社に合った人事制度を整えたい」といった課題がある場合は、以下の記事も参考にしてみてください。

人事と労務は何が違う?業務内容や効率化方法、おすすめの管理サービスを徹底解説

人事と労務管理の業務は、どちらも企業運営を支える役割を果たしており、その業務範囲は広範にわたります。しかし、人事と労務を同じ業務と思っている方もいるかもしれませんが、この違いについては明確に理解しなければいけません。 特 […]

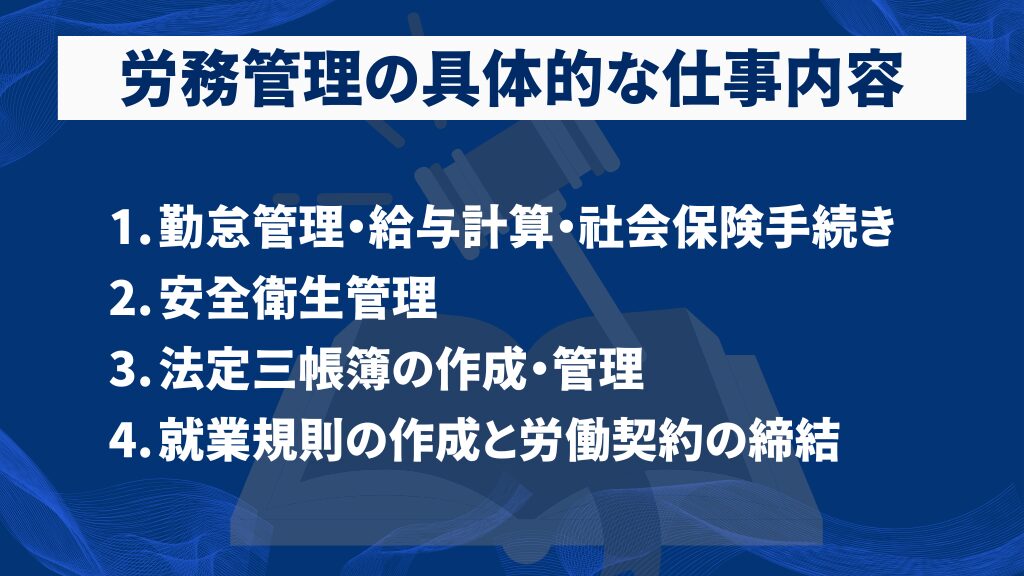

【STEP1】労務管理の具体的な仕事内容|まずは基本業務を押さえよう

労務管理の仕事は「幅広くて何から始めればいいかわからない…」と悩まれる方も多い分野です。でも、実はポイントを押さえれば、段階的に覚えていけます。

まずは、次の4つの基本業務から理解していきましょう。

- 勤怠管理・給与計算・社会保険の手続き

- 安全衛生管理

- 法定三帳簿の作成・管理

- 就業規則の作成と労働契約の締結

勤怠管理・給与計算・社会保険の手続き

労務管理の中でも、特に重要でミスが許されないのが「勤怠管理」「給与計算」「社会保険手続き」の3つです。これらはすべて、従業員の給与や生活に直結する業務だからです。初心者の方でもイメージしやすいよう、それぞれの役割をわかりやすくご紹介します。

勤怠管理

従業員が「いつ出勤して、何時間働いたか」を正確に記録・管理する業務です。主な管理項目は次の通りです。

- 出勤・退勤時刻

- 残業・早退・遅刻・欠勤

- 年次有給休暇の取得状況

正しい勤怠管理は、給与計算の基礎資料となるだけでなく、長時間労働の防止や従業員の健康管理にもつながります。なお、打刻記録は「タイムカード」や「PCログ」「ICカード」など客観的なデータに基づくことが法律上求められます。

給与計算・支払

従業員の勤怠データに基づき、毎月の給与を正確に計算して支払います。この業務は従業員の生活を支え、企業の信頼にも直結する極めて重要な役割です。

この業務では、基本給や残業代、各種手当を合計した総支給額から、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料、さらに所得税や住民税などを法律に基づいて控除します。

労働基準法や所得税法などの関連法規の知識に加え、毎年のように改定される保険料率の変更や税制改正にも対応する必要があります。

社会保険の手続き

従業員が安心して働けるように、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険への加入・脱退手続きや給付申請を行わなければなりません。

各手続きには厳格な提出期限があり、遅れると従業員の不利益に直結するため、迅速さと正確さが求められます。従来は紙媒体での手続きが主流で手間もかかりましたが、近年では電子申請への移行も普及しています。

従業員の入社・退職に伴う資格の取得・喪失手続きや、年に一度の労働保険の年度更新、社会保険料を決定する算定基礎届の提出などがあります。上記の手続きを正確に行うには、労働社会保険諸法令に関する専門知識が必須です。

また、従業員の病気やケガに対する傷病手当金、出産や育児に伴う各種給付金の申請、育児・介護休業法に基づく休職手続きのサポートなども労務担当者の重要な責務です。

安全衛生管理

従業員が「安全に」「健康に」「長く安心して働ける職場」をつくることも、労務管理の大切な役割です。これを支えるのが、「安全衛生管理」という業務です。

会社には、従業員の心身の健康に配慮する「安全配慮義務」が法律で定められています。この義務を果たすため、労務担当者が中心となって次のような取り組みを進めます。

■健康診断の実施

- 雇入れ時の健康診断

- 年1回の定期健康診断(すべての従業員対象)

■ストレスチェックの実施

- 常時50人以上の事業場では年1回義務化

- メンタルヘルス不調の早期発見が目的

■福利厚生制度の整備

- 法律で義務付けられているもの(社会保険など)

- 住宅手当、育児支援制度など企業独自の福利厚生も企画・運用

これらの施策を通じて、従業員の健康維持や、職場の定着率アップにつなげることが、安全衛生管理のゴールです。

法定三帳簿の作成・管理

企業には、労働基準法で定められた「法定三帳簿」(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)を作成し、保管する義務があります。これらは労働基準監督署の調査や、万一の労使トラブルの際に重要な証明となるため、適切に扱わなければなりません。

保存期間は原則として5年間ですが、当面は経過措置として3年間の保存が適用されています。

労働者名簿

労働者名簿とは、従業員ごとの基本情報を一覧でまとめた書類です。記載内容には、以下のような項目があります。

- 氏名

- 生年月日

- 住所

- 入社日

- 担当業務

この名簿は、労働基準監督署から提出を求められる場合もあり、正確な情報の管理が求められます。

賃金台帳

賃金台帳は、従業員ごとの給与明細を一覧で管理する帳簿です。 必ず記録すべき主な内容は以下のとおりです。

- 労働日数

- 労働時間(残業・深夜・休日労働含む)

- 基本給・手当・残業代などの支給額

- 控除項目(社会保険料・税金など)

給与支払いのたびに正確に記入することが義務付けられており、労働トラブル時の証拠資料としても使われます。

出勤簿

出勤簿は、従業員の出勤状況や労働時間を日々記録する帳簿です。記載内容は、以下が一般的です。

- 出勤・退勤時刻

- 労働時間(所定労働・残業・深夜など)

- 休憩時間

- 欠勤・遅刻・早退などの情報

この帳簿は、給与計算の根拠資料となるほか、長時間労働の有無や労働時間管理の法令順守状況をチェックする際にも使用されます。

就業規則の作成と労働契約の締結

労務管理におけるルール作りには、会社全体のルールである「就業規則」と、従業員一人ひとりと交わす「労働契約」の2つの側面があります。就業規則は、職場の服務規律や労働条件などを定めた会社の公式なルールブック、いわば会社の法律を記した「本」のような存在です。

常時10人以上の従業員を雇用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出る義務があります。この際、労働契約法や男女雇用機会均等法、最低賃金法といった関連法規を守る必要があります。

一方、労働契約は、この就業規則を基に従業員一人ひとりと個別に結ぶ契約です。採用時には、賃金などの労働条件を明記した「労働条件通知書」を交付し、双方の合意を得ることが法律で定められています。

これら2つのルールは、労働契約の内容が就業規則の基準を下回る場合、その部分は無効となり就業規則が適用されるという力関係にあります。後のトラブルを防ぐためにも、両者の整合性を保ち、適切に運用することが重要です。

自社での作成に不安がある場合は、労働法に詳しい専門家(弁護士など)に相談するのも一つの方法です。詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

就業規則を弁護士に依頼すべき理由とは?メリット・費用・作成の流れを解説

従業員とのトラブルを未然に防ぎ、企業を法的に守る「盾」となるのが就業規則です。 しかし、「ひとまずテンプレートで済ませた」「10人未満だから必要ないと思っていた」そんな中小企業が、実際にトラブルに直面し、慌てて整備につい […]

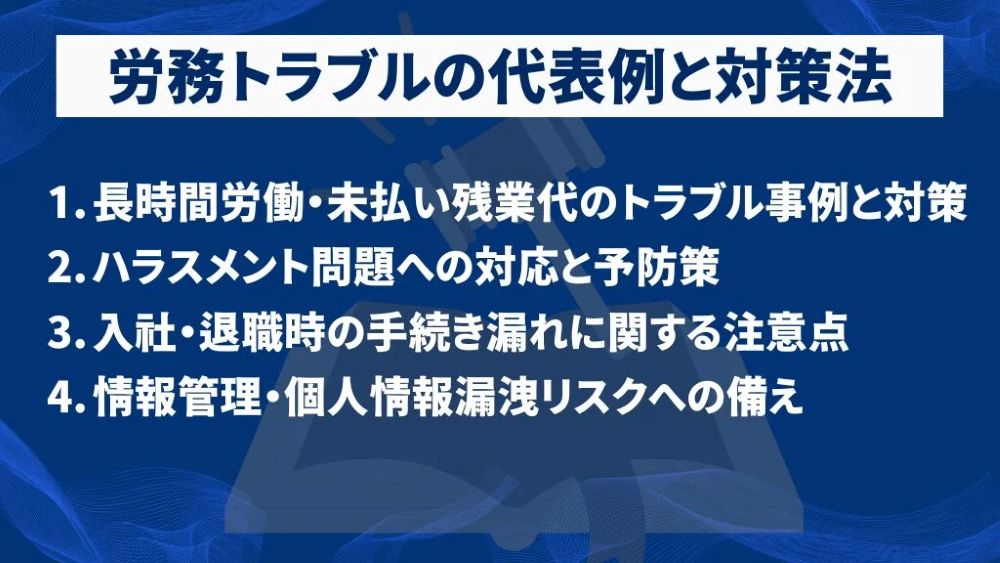

【STEP2】労務トラブルの代表例と防ぐための対策法

労務管理に不備があれば、従業員とのトラブルの原因になりかねません。トラブルは金銭的な負担だけでなく、従業員の意欲低下や離職率の悪化を招き、より深刻な経営問題に繋がるため、未然に防ぐことが非常に重要です。

ここでは、代表的な労務トラブルとその対策を解説します。

- 長時間労働・未払い残業代のトラブル事例と対策

- ハラスメント問題への対応と予防策

- 入社・退職時の手続き漏れに関する注意点

- 情報管理・個人情報漏洩リスクへの備え

長時間労働・未払い残業代のトラブル事例と対策

近年の「働き方改革」により、労働時間の管理は、企業の法的義務としてより重要性が増し、労働環境への意識が高まっています。長時間労働は従業員の健康を害するだけでなく、法律の上限規制に違反すれば、罰金などの重い罰則につながる経営上の問題として認識する必要があります。

よくあるトラブル例

労働時間に関するトラブルは、企業側が「気づかないうちに違法状態になっている」ことが少なくありません。特に以下のような事例は、実際に多くの企業で発生しています。

- 見えないサービス残業

タイムカードを定時で打刻させた後も、実際にはデスクでの作業が続いている状態。会社側はこれを黙認しているが、PCのログイン履歴などには深夜までの「見えない労働時間」が記録されている。 - 詳細不明の固定残業代

「給与に固定残業代が含まれている」という理由だけで、明らかにそれを超える長時間労働を要求する。給与明細にも具体的な時間や金額の内訳が記載されておらず、従業員に不満と不信感が募っている。 - 権限のない「名ばかり管理職」

「店長」や「リーダー」という肩書きだけを与え、「管理職だから」という理由で残業代を支払わない。しかし、その実態は他の一般社員と同じように勤怠管理され、管理職としての権限は一切与えられていない。

こうした状況は、従業員の心身の健康を損なうだけでなく、仕事の意欲を奪い、優秀な人材の離職率を高める大きな原因となります。

未然に防ぐための予防策

トラブルを未然に防ぐには、労働時間を客観的かつ正確に把握することが基本です。日々の管理体制を強化するためには、以下の対策が効果的です。

- 客観的な労働時間の把握

タイムカードだけでなく、PCログや入退室管理システムと連動させ、事実ベースで労働時間を記録します。 - 残業の承認制の徹底

従業員が残業する場合は、必ず事前申請・承認制にすることで、不要なサービス残業を防ぎます。 - 就業規則の整備と周知

固定残業代制度や各種手当について、就業規則に計算方法や範囲を明確に規定し、従業員に周知する。

発生時の対処法

万が一、従業員から未払い残業代を申告された場合は、感情的にならず、客観的な事実確認から始めることが重要です。

- 事実確認

従業員から未払い残業代の申告があった場合、感情的にならず、勤怠記録やPCログなどの客観的証拠に基づき、事実関係を確認します。 - 未払い分の支払いと訂正

未払いが事実であれば、速やかに正しい金額を計算し、従業員に謝罪の上で支払います。 - 専門家へ相談

・従業員との主張に食い違いがある

・労働組合や外部労働機関が介入してきた

・労働基準監督署から是正勧告を受けた

このようなケースでは、労務問題に強い弁護士や社会保険労務士に早めに相談することが、被害拡大を防ぐポイントです。

実際には「無料相談窓口」なども活用できますので、早めの専門家相談をおすすめします。

ハラスメント問題への対応と予防策

パワハラやセクハラなどのオフィスでのハラスメントは、被害者個人の尊厳を傷つけるだけでなく、その他従業員のエンゲージメントを低下させ、職場全体の雰囲気を悪化させる深刻な問題です。

放置すれば人材の定着率は著しく低下し、組織の生産性にも悪影響を及ぼしかねません。企業には、これを防止するための対策を講じる法的義務があります。

よくあるトラブル例

働き方の多様化に伴って、職場におけるハラスメントも複雑化しており、近年では以下のようなトラブルが多く見られます。

- パワーハラスメント(パワハラ)

大勢の前で特定の社員の人格を否定するような言葉で執拗に叱責したり、到底一人では終わらない量の仕事を押し付けたりする。 - セクシュアルハラスメント(セクハラ)

「彼氏はいるの?」といったプライベートな質問を執拗に繰り返したり、業務と無関係に身体に触れたりする。 - マタニティハラスメント(マタハラ)

妊娠を報告した女性従業員に対し、嫌味を言ったり、本人の意向を無視して閑職へ追いやったりする。

このようなハラスメントは、個人の尊厳を傷つけるだけでなく、職場の雰囲気を悪化させます。

未然に防ぐための予防策

ハラスメントを防ぐためには、経営層の明確な姿勢と社内ルール作りが重要です。具体的な対策は以下の通りです。

- ルールの明文化

就業規則にハラスメントの禁止事項と処分内容を具体的に明示し、「しない、させない、見過ごさない」という明確な方針を打ち出します。 - 定期的な研修の実施

全従業員を対象に定期的に研修やセミナーなどの教育機会を実施し、ハラスメントに対する学びや意識を高めます。 - 相談しやすい窓口の設置

人事部とは別の担当者の選任や、外部機関に委託するなど、従業員が安心して相談できる窓口を設置し、周知します。

発生時の対処方

万が一ハラスメントが発生した場合は、迅速かつ公正な対応が不可欠です。被害者の保護を最優先に考え、以下のステップで対応しましょう。

- 事実確認

万が一ハラスメントが発生した場合、当事者双方から丁寧にヒアリングを行い、客観的な事実を正確に把握します。 - 適切な措置

事実確認に基づき、被害者のケアと、加害者への適切な処分を決定・実行します。 - 再発防止

調査結果を踏まえ、再発防止策を講じ、組織全体で取り組みます。対応に法的な配慮が不可欠です。

ただし、当事者へのヒアリングや適切な処分、実効性のある再発防止策の策定には、法的な配慮が必要です。対応に少しでも不安があれば、専門家の助言を求めることを強くお勧めします。

入社・退職時の手続き漏れに関する注意点

入社・退職時の手続き漏れは、企業にとって「意外と多い落とし穴」です。必要な手続きを怠ると、従業員の生活に直接的な不利益を与え、企業の信用失墜や法的責任リスクにもつながります。

ここでは、よくある手続きミスの事例・未然に防ぐための予防策・トラブル発生時の正しい対応方法についてわかりやすく解説します。

よくあるトラブル例

入社・退職時の手続き漏れで、特に多いトラブルは次の3つです。

- 労働条件の不交付

採用時に口頭で給与や休日条件だけ伝え、「労働条件通知書」を発行していないケース。後になって「言った・言わない」のトラブルに発展します。 - 離職票の交付遅延

退職者から「失業手当の申請ができない」と苦情が来る定番トラブル。離職票は退職後すぐに交付する義務があります。 - 源泉徴収票の未送付

年末調整時期に退職者から何度も催促される事態に。特に退職が年末近い場合に起きやすいです。

これらは、労働基準法や所得税法違反になるリスクがあるため、注意が必要です。

未然に防ぐための予防策

手続き漏れを防ぐためのポイントは、「仕組み化」と「見える化」です。特に新任の労務担当者は、記憶頼みではなくチェックリスト活用が必須です。

- チェックリストの作成・運用

「入社時」「退職時」に必要な手続きをリスト化し、期限管理と担当者名を明確化する。 - マニュアル・テンプレートの整備

雇用契約書・労働条件通知書・離職票などの書式テンプレートを事前に準備し、担当交代時でも品質を維持できるようにする。 - 法改正への定期対応

最新の労働関連法改正に合わせて書式やフローをアップデートする。

発生時の対処法

もし手続き漏れが発覚した場合は、できるだけ早く、誠実に対応することが大切です。

- 速やかな手続き実行

必要な手続き(例:離職票発行、源泉徴収票送付など)を即日対応で実施。 - 丁寧な説明と謝罪

従業員に対して状況説明と謝罪を行い、不安を和らげるコミュニケーションを心がける。 - 再発防止策の実施

「なぜ漏れたのか」原因分析を行い、フロー見直しやWチェック体制の導入を検討する。

特に、労基署から是正勧告を受ける前に、早めに社会保険労務士などの専門家へ相談することも有効です。

情報管理・個人情報漏洩リスクへの備え

労務管理では、従業員の個人情報やマイナンバーのような機密情報を扱います。特に、テレワークや在宅勤務の普及により、情報漏洩リスクはますます高まっているのが現状です。

もし情報が外部に漏れた場合、企業の社会的信用が大きく低下し、法的責任や損害賠償リスクにも直結します。ここでは、情報管理でありがちなトラブル例と、その予防策・発生時の正しい対応法をわかりやすく解説します。

よくあるトラブル例

情報漏洩は、悪意のないヒューマンエラーから意図的なものまで様々ですが、主に以下のようなケースが考えられます。

- ヒューマンエラーによる漏洩

私物のUSBメモリの紛失や、設定ミスで誰でも閲覧できる共有フォルダへの安易なデータシェアなど、悪意のないヒューマンエラーによる漏洩。 - 意図的な情報漏洩

退職者が会社の機密情報を不正に持ち出してしまうなどの意図的な情報漏洩。 - システム管理ミス

アクセス権限設定の不備で、誰でも重要ファイルにアクセスできる状態が長期間放置状態。

これらはすべて、企業の信用失墜や取引停止、場合によっては損害賠償請求に発展しかねない重大トラブルです。

未然に防ぐための予防策

情報漏洩を防ぐためには、ルール作りと技術的な対策の両面からアプローチすることが必要です。

- ヒューマンエラー対策

USB使用制限、私物PCでの業務禁止、クラウドサービス利用時の権限制御など、操作ミスを防ぐ仕組み作りが重要です。 - ルールの策定と周知徹底

個人情報の取り扱いに関する社内規定を明確にし、全従業員に研修などで周知徹底します。 - システムによる管理

情報へのアクセス制限やパスワード設定、セキュリティソフトの導入など、技術的な対策を講じます。 - セキュリティシステム導入

ウイルス対策やファイアウォールの強化、データ暗号化、ログ管理ツールなどのIT面での対策も重要です。

発生時の対処法

万が一情報漏洩が発生した際は、被害を最小限に抑え、信頼を回復するための迅速な対応が求められます。

- 事実確認と初動対応

漏洩の事実を確認し、影響範囲と原因を特定。まずは被害拡大を防ぐ措置を最優先で行います。 - 被害者への報告と謝罪

個人情報が流出した場合は、対象者への速やかな報告と謝罪が求められます。 - 行政機関への報告

特に個人情報保護法違反に該当する場合は、速やかに個人情報保護委員会への報告義務があります。 - 再発防止策の実施

社内ルールの見直し、担当者研修の再実施、ITシステムの強化など、二度と起こさないための仕組み作りが重要です。

特に個人情報保護法に関わる漏洩は、行政への報告義務も伴います。対応を誤ると企業の信用を大きく損なうため、必ず専門家の指導のもとで進めてください。

労務問題 弁護士に相談すべきタイミングとは?中小企業が知っておきたい実務対応ガイド

社内での労務トラブルに、どのように対応すべきかお悩みではありませんか?解雇や残業代請求、ハラスメント対応など、企業が直面する労働問題は年々複雑化しています。 特に法務部門を持たない中小企業では、正しい対応がわからず、後手 […]

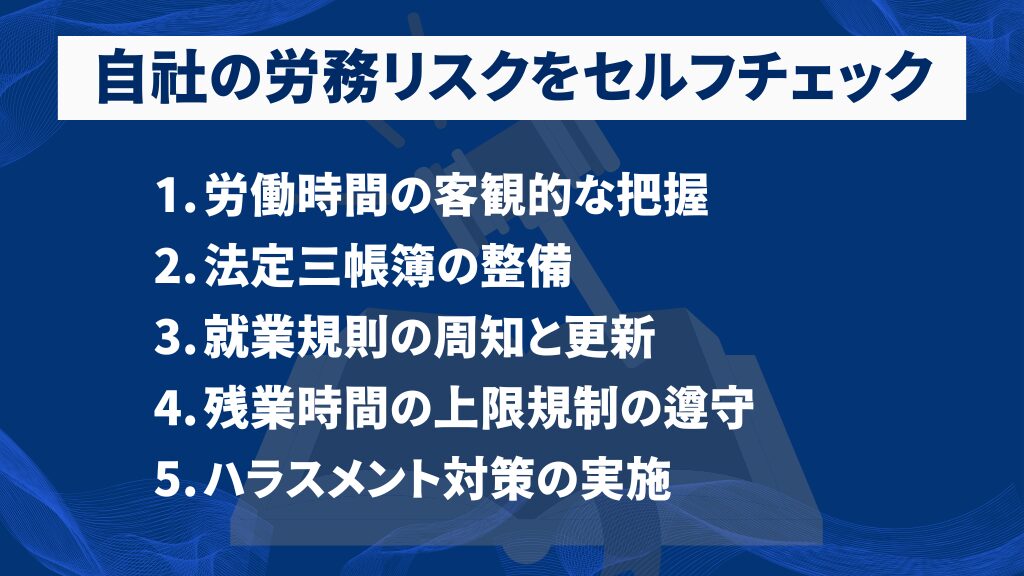

【STEP3】自社の労務リスクをセルフチェック|5つの簡単質問で確認

労務管理は、気づかないうちに法令違反やトラブルリスクを抱えていることもあります。特に新任の総務担当者や経営初心者の方は、自社が本当に大丈夫なのか不安に感じているのではないでしょうか。

まずは5つの質問で現状をセルフチェックしてみましょう。結果に応じて、次に取るべきアクションもあわせて解説します。

5つの質問でわかる簡易診断

まずは以下の5つの質問に「はい」または「いいえ」で答えてみてください。すべてに「はい」と答えられる場合は、労務リスクは低い状態ですが、1つでも「いいえ」があれば注意が必要です。

| チェック項目 | 内容 | 放置した場合の主なリスク |

|---|---|---|

| ① 労働時間の客観的な把握 | タイムカードや勤怠システムなどで、従業員の労働時間を客観的に記録していますか? | 未払い残業代請求/労働基準法違反/労基署調査/最大30万円以下の罰金や6ヶ月以下の懲役 |

| ② 法定三帳簿の整備 | 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の3種類の帳簿を法令通りに作成・保存していますか? | 助成金不支給/是正勧告/30万円以下の罰金 |

| ③ 就業規則の周知と更新 | 最新の法改正にあわせて就業規則を更新し、全従業員に周知していますか? | 規則未周知による懲戒処分無効/罰金リスク/労働トラブル時に不利な立場に |

| ④ 残業時間の上限規制の遵守 | 法律で定められた残業時間(原則:月45時間・年360時間以内)を守れていますか? | 時間外労働の上限規制違反/労基法罰則/是正命令/従業員の体調悪化 |

| ⑤ ハラスメント対策の実施 | パワハラ・セクハラ対策の相談窓口や規定、社員向け研修は整備済みですか? | 民事損害賠償リスク/行政指導/過料(最大20万円)/離職率上昇 |

診断結果と次に取るべきアクション

- 「いいえ」が0〜1つの場合:【良好】今のところ大きなリスクは低い状態です

法令遵守の意識が高いと言えます。この状態をキープするために、今後も定期的な見直しと法改正情報のチェックを続けましょう。 - 「いいえ」が2〜3つの場合:【注意ゾーン】潜在的な労務リスクが存在しています

「いいえ」と答えた項目から優先順位をつけて、早めに改善策を検討してください。放置していると、労基署調査や従業員トラブルにつながる可能性があります。 - 「いいえ」が4つ以上の場合:【要注意!危険水準】早急な対応が必要です

複数の法令違反リスクが同時に進行している恐れがあります。放置すれば、是正勧告・罰則・未払い残業請求・裁判沙汰など深刻な事態に発展するリスクがあります。

「どこから手をつければいいかわからない」「自社の状況が不安」という方は、まずは社会保険労務士など労務管理の専門家に無料で相談してみましょう。

無料で相談できる専門家検索はこちらから>>労務管理で困ったときの相談先|社労士に頼るべきタイミングとは

法改正や予期せぬトラブルなど、労務管理には「突然のリスク」や「判断に迷う場面」がつきものです。特に労務経験が浅い担当者や、専任人材がいない企業では、「本当にこの対応で大丈夫か?」と不安になることも多いのではないでしょうか。

そんな時に頼れるのが、労働法務の専門家である「社会保険労務士(社労士)」です。ここでは、社労士に相談するメリットや、具体的にどんなタイミングで依頼すべきかをわかりやすく解説します。

社労士に相談するメリット

社労士に相談することで、企業は様々なメリットを得られます。大きく分けて3つの側面から見てみましょう。

| メリットの側面 | 具体的なメリット |

|---|---|

| 1.守りの強化 (コンプライアンスとリスク回避) | ・法改正に迅速に対応し、最新の法律に基づいた労務管理ができる ・就業規則の整備や適切な労務管理により、トラブルを未然に防ぐ ・トラブルが発生しても、専門家の視点で早期解決に導ける |

| 2.業務の効率化 | ・給与計算や社会保険手続きなどの専門的な知識が必要な業務を代行してもらえる ・担当者の負担が減り、採用や人材育成といった業務に集中できる |

| 3.経営の支援 | ・キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金などの助成金や補助金に関する情報提供や申請支援を受けられる場合がある ・客観的な視点から、人事制度の構築など経営にプラスとなる提案が期待できる |

社労士に相談するベストなタイミング

社労士への相談は、「トラブルが起きてから」では遅いケースも多くあります。以下のようなタイミングでは、早めの専門家相談が非常に効果的です。

こんな時は相談のサイン

会社の節目・環境が変わる時

- 初めて従業員(アルバイト・パート含む)を雇用するとき

- 従業員数が5人や10人の節目を迎えたとき

- 在宅勤務・テレワークや副業・兼業など新しい働き方を導入するとき

- 新しい人事制度の導入や、働き方を大きく変えるとき

トラブルの発生・予兆がある時

- 残業代や解雇などを巡って、従業員との間でトラブルが発生した(または、しそうな)とき

- 労働基準監督署から調査の連絡や是正勧告(改善指導)を受けたとき

- ハラスメントに関する相談が従業員から寄せられたとき

日常業務での不安・課題がある時

- 法改正があったが、自社で何をすべきかよく分からないとき

- 就業規則が長年にわたり見直されていないとき

- 複雑な社会保険の手続きに時間がかかりすぎているとき

トラブルの予兆を感じたその時こそ、専門家に相談する絶好の機会です。初回無料相談に対応している社労士事務所も多いので、迷ったらまずは問い合わせてみることをおすすめします。

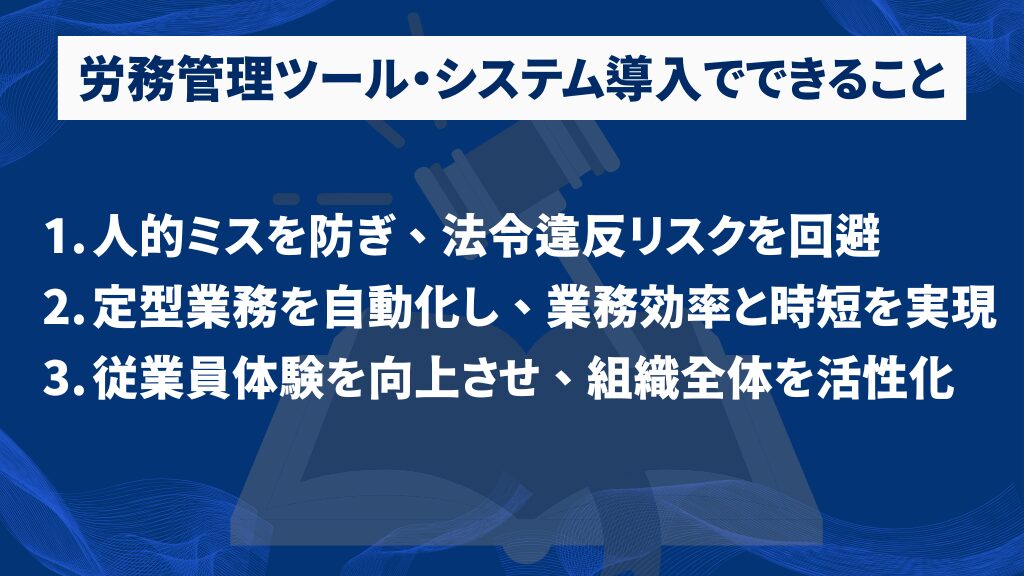

労務管理ツール・システム導入でできること|効率化とリスク回避の効果

「人手も少ないし、全部を人力で管理するのは大変…」「毎月の勤怠集計や給与計算に時間がかかりすぎる…」

そんな悩みを抱えている企業におすすめなのが、労務管理ツールやシステムの導入です。最近は、ITが苦手な担当者でも扱いやすいクラウド型の労務管理システムが増加中。導入することで、人的ミスの防止・法令違反リスクの回避・業務効率化など、さまざまなメリットが得られます。

- 人的ミスをなくし、法令違反リスクを回避できる

- 定型業務を自動化し、大幅な業務効率化と時間短縮を実現できる

- 従業員体験が向上し、組織全体の活性化につながる

人的ミスをなくし、法令違反リスクを回避できる

労務管理で最も避けたいのが、入力ミスや計算ミスによるトラブルです。システムを活用すれば、ヒューマンエラーを防ぎつつ、法改正への対応もスムーズに行えます。

| ヒューマンエラーの防止 | 給与計算や勤怠データの入力ミスを自動計算機能で根本的に防ぎ、トラブルを未然に防ぎます。 |

| 法改正への自動対応 | 頻繁な社会保険料率の変更や労働関連法の改正にシステムが自動で対応。担当者が情報を追いかける負担なく、法令を遵守した状態を維持できます。 |

| 潜在リスクの可視化 | 残業時間が上限に近づいている従業員へのアラート機能などで長時間労働を未然に防ぎ、健全な労働環境を守ります。 |

定型業務を自動化し、大幅な業務効率化と時間短縮を実現できる

毎月繰り返す勤怠集計や給与計算などのルーティン作業は、システム導入で大幅に効率化できます。紙作業や手入力作業の負担軽減にもつながります。

| 各種手続きの完全ペーパーレス化 | 入退社手続きや年末調整のデジタル化・電子化により、紙の書類を集約し、コストを削減します。 |

| 勤怠・給与計算のフルオートメーション | タイムカードの集計から複雑な割増賃金、社会保険料の計算までを自動化し、担当者の作業時間を劇的に短縮します。 |

| 生まれた時間で価値を創造 | 従来の業務から解放され、人材育成やタレントマネジメントといった、より戦略的な職務に集中できます。 |

従業員体験が向上し、組織全体の活性化につながる

労務管理ツールは、従業員にとってもメリットがあります。手続きの手間が減ることで、満足度向上や働きやすい職場づくりにも貢献します。

| 手続きの迅速化と透明性の確保 | 従業員は自身のスマートフォンからいつでも勤怠打刻や各種申請が可能になり、人事部門への問い合わせも減少します。スムーズな手続きは従業員満足度の向上に不可欠です。 |

| 公平な評価制度の土台作り | 正確なデータに基づいた労務管理は、客観的で公平な人事評価の基盤となり、従業員のエンゲージメントを高めます。もちろん、多様な雇用形態への柔軟な対応も可能になります。 |

| 多様な働き方への柔軟な対応 | クラウド型システム(労務DX)は場所を選ばず利用できるため、リモートワークや時短勤務といった柔軟な働き方を強力にサポートします。 |

まとめ|労務管理の基本を押さえて働きやすい職場を作ろう

労務管理は、単なる事務作業ではなく、企業経営の土台を支える重要な業務です。適切に管理できれば、従業員からの信頼を得て、企業の生産性や定着率向上にもつながります。

一方で、対応が不十分だと法令違反や従業員トラブル、企業イメージの低下といったリスクがすぐに顕在化します。まずは、この記事でご紹介したセルフチェックリストや対策ポイントを参考に、「自社の弱点がどこにあるのか」を明確にしていきましょう。

もし、「何から手をつければよいか分からない」「法改正への対応が追いつかない」と感じた場合は、労務管理の専門家である社会保険労務士(社労士)への相談がおすすめです。

法務関連に強い弁護士をお探しなら法務急済がおすすめ

法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。

問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。弁護士への相談をご検討の方は、ぜひ法務急済をご活用ください。

無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局

株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。

※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。

当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。

債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。

当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。

当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。