有給休暇とは?労働基準法第39条に定められる付与要件や日数をわかりやすく解説

労働問題・労働法務

2025.07.06 ー 2025.08.05 更新

労働基準法第39条は、日本の労働者にとって重要な権利である年次有給休暇について定めた条文です。この条文では、一定期間継続して勤務した労働者に対して、使用者が有給休暇を付与する義務があることを明確に規定しています。

使用者とは、労働者に賃金を支払って雇用を行う企業や法人、または個人事業主などを差します。(厳密には法律によって使用者の定義が少し変わりますが、本記事では特に気にする必要はありません。)

具体的には、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続したまたは分割した最低10日の有給休暇を与えなければならないとされています。

また、勤続年数が増えるにつれて付与日数も増加する仕組みになっており、労働者の心身のリフレッシュや私生活の充実を法的に保障しています。

さらに2019年4月1日からは、一定の条件のもと使用者側から時期を指定して年5日以上の有給休暇取得を従業員に取得させることが義務付けられるなど、働き方改革の一環として内容が強化されました。

本記事では、労働者と使用者双方が年次有給休暇の制度を正しく理解できるようまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。

無料で相談できる専門家検索はこちらから>>年次有給休暇の発生条件と付与日数

労働基準法第39条には、年次有給休暇の付与要件と日数が具体的に定められています。以下、要件を詳しく解説していきます。

要件①:直近の1年間(初年度は6ヵ月間)継続勤務していること

一つ目の要件は、直近の1年間(初年度は6ヵ月間)継続して勤務していることです。

この期間は、雇用契約が続いているかどうかで判断します。そのため試用期間もカウントされますし、休養期間があってもこの要件は満たします。長期休養の場合などは次の要件が問題になります。

要件②:直近1年間(初年度は6か月間)の出勤率が8割以上であること

二つ目の要件は、直近1年間(初年度は6か月)の出勤率が8割以上であることです。

業務上の病気、けがによる治療のための休業、育児・介護休暇の期間は出勤したものとみなされます。既に有給休暇を取得している者が有給を利用した場合も、出勤とみなして計算します。

引用:労働基準法39条10項

⑩ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

付与日数

労働基準法第39条では、労働者の継続勤務年数に応じて年次有給休暇の付与日数が段階的に増加する仕組みが定められています。

具体的には、雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日の年次有給休暇が付与されます。その後、勤続年数が増えるにつれて付与日数も増加し、6年6か月以上継続勤務した場合には最大で20日となります。

| 勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月 |

| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

有給休暇の発生時期は、企業によって異なる取り決めが存在します。一般的には、入社日や会計年度の開始日を基準日として設定するケースが多いですが、毎月の特定日を基準とする「月次付与方式」を採用する企業も少なくありません。この方式では、例えば毎月1日に入社した社員全員に対して、勤続年数に応じた有給休暇を一斉に付与します。

労働基準法第39条では、有給休暇の発生時期について具体的な規定はなく、企業の裁量に委ねられています。ただし、労働者にとって不利益とならないよう公平性を確保する必要があります。

中途入社者の場合、本来は入社後6ヶ月経過時点で初回の有給休暇が付与されますが、他の社員とズレて付与が遅れてしまうケースがあります。この場合には、入社時に数日有給を付与するなどして不公平にならないよう調整する必要があります。その後の発生月についても就業規則などで明確に定めておくことが重要です。

就業規則の記載ルールや変更手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。

就業規則を弁護士に依頼すべき理由とは?メリット・費用・作成の流れを解説

従業員とのトラブルを未然に防ぎ、企業を法的に守る「盾」となるのが就業規則です。 しかし、「ひとまずテンプレートで済ませた」「10人未満だから必要ないと思っていた」そんな中小企業が、実際にトラブルに直面し、慌てて整備につい […]

また、発生月の取り決めを変更する場合は、労働者への十分な説明と同意が必要となります。特に不利益変更となる場合は労使間のトラブルに発展する可能性もあるため、慎重な対応が求められます。

正社員と、パート・アルバイトの違いは?

パート・アルバイトについても、下記の条件を満たせば有給休暇を取得できます。

- 6か月以上継続で勤務していること

- 直近一年間(初年度は6か月)の出勤率が8割以上あること

付与日数

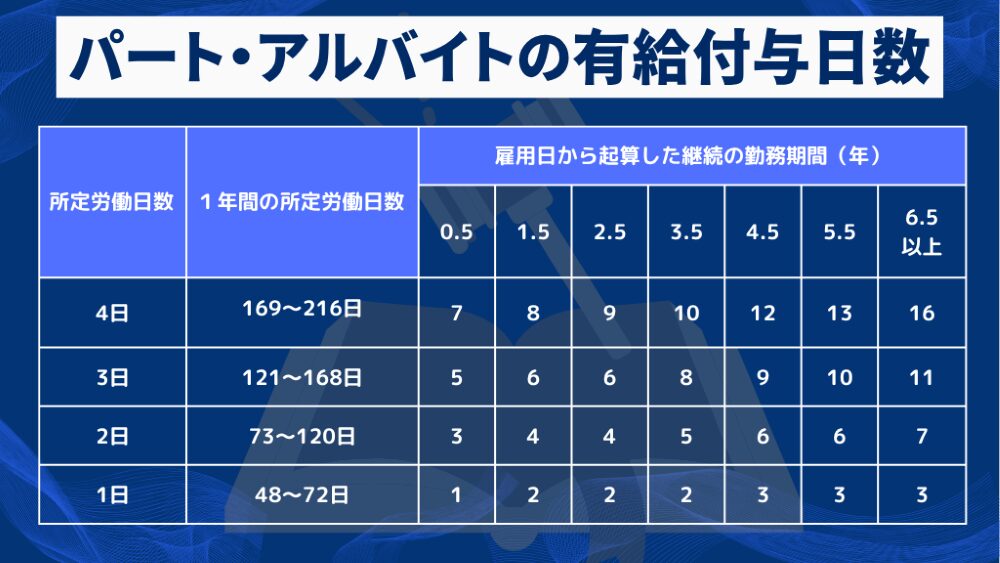

週の所定労働日数が4日以下のパート・アルバイトの場合、正社員と異なり所定の労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されます。

また、1年の所定労働日数が216日以下のパート・アルバイトも同様です。付与日数は以下のとおりです。

有給休暇取得時の賃金支払い方法と注意点

有給休暇を取得した際の賃金支払いについては、労働基準法第39条第9項に明確な規定があります。原則として、有給休暇取得時には「通常の賃金」「平均賃金」または「標準報酬月額」などの計算方法があります。

通常の賃金とは、労働者が通常受け取る基本給や諸手当を含めた金額を指し、多くの企業ではこの方式を採用しています。以下、それぞれ解説します。

通常賃金

通常賃金とは、その名のとおり通常出勤と同じ金額を支払う方法です。

フルタイム出勤の従業員の場合、単に出勤扱いとすればよく月額の変動がないため計算が楽になります。

平均賃金

平均賃金とは直近3ヶ月間の賃金総額を労働日数で割った金額を基準とします。

平均賃金で計算する場合、出勤日数が少ないほど有給による賃金が低くなるのが特徴です。そのため金銭的な意味では企業が得になり従業員が損になることが多いと言えるでしょう。

ただし有給の賃金には最低額の基準が法により定められており、その額を下回ると違法になるため注意が必要です。

標準報酬月額(健康保険料・厚生年金保険料との関係)

標準報酬月額は健康保険料や厚生年金保険料の給付金算定の基礎となるものです。

この標準報酬月額を日割りすると日額として計算できます。健康保険の等級によって賃金の計算がかわるため、従業員にとっては通常の報酬より受け取りが少なくなる可能性があります。

また、この標準報酬月額を採用するには、労働者代表者を選出して労使協定を結ばなければなりません。従業員の同意なく本基準を採用することは違法になるため注意が必要です。

企業の義務は?2019年4月の改正ポイント

2019年4月から施行された働き方改革の一環として関連法が改正されました。

この改正により、使用者(企業)は年10日以上付与される労働者に対して、年5日分について取得させる義務が課されました。以下、ポイントを解説していきます。

年5日の時期指定の義務

使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日と呼びます)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

例えば令和7年4月1日に有給が付与された場合、令和8年3月31日までに5日年休を取得させなければなりません。

時季指定の方法

時季の指定に当たっては、使用者は労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った時期にするよう努力義務があります。

ただし、すでに5日以上の年次有給休暇を取得・請求している労働者に対しては時季指定をする必要はなく、することもできません。

まとめると、下記のいずれかで5日以上を取得させれば足りると言えます。

- 使用者による時季指定

- 労働者自らの請求・取得

- 計画年休

管理簿の保管義務

使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。この管理簿は、必要に応じて出力できれば必ずしも書面である必要はありません。また、賃金台帳等ほかの情報とあわせて調製することも認められています。

管理簿には、基準日、取得日数、取得日のほか、必要に応じて指定の取得時季などを記載します。

年次有給休暇に限らず、労働時間・休日・賃金などの基本的な労働条件は適切に管理・明示することが企業の義務とされています。詳しくは、以下の記事もご覧ください。

労働条件とは?簡単に押さえる明示項目・交付義務・違反リスクまで解説【テンプレ付】

労働条件とは何かを簡単に説明すると、賃金や労働時間など、働くうえでの基本ルールのことです。労働条件は、企業が労働者に明確に伝えることが法律で義務づけられています。 本記事は、人事・労務を担当する方や、初めてアルバイトを雇 […]

就業規則に規定

休暇に関する事項は就業規則への絶対的必要記載事項とされています。

使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合、これに関する事項も就業規則へ記載しなければなりません。

年5日以上の取得が義務付けられる理由とその背景

2019年4月から施行された働き方改革関連法により、労働基準法第39条が改正され、年5日以上の有給休暇取得が企業に義務付けられました。この背景には、日本の労働環境における深刻な問題がありますました。

日本の有給休暇取得率は長年50%前後と低迷し、国際的にも最下位クラスの水準でした。多くの労働者が「職場の雰囲気」や「人手不足」を理由に、法律で保障された権利を行使できない状況が続いていたのです。

この状況を改善するため、政府は労働者の健康確保と仕事と生活の調和(ワークライフバランス)推進を目的として、最低限の有給休暇取得を義務化しました。年5日という数字は、付与される有給休暇の半分程度を確実に取得させることで、休暇を取りにくい職場文化に一石を投じる意図があります。

また、長時間労働や過労死問題が社会的関心を集める中、労働者の心身の健康を守るためのセーフティネットとしても、この義務化は重要な意味を持っています。企業側には、従業員の有給休暇を計画的に付与する仕組みづくりが求められるようになり、労働環境改善への第一歩となっています。

労働基準法39条に違反した場合の罰則とリスク

労働基準法第39条に違反した場合、企業には厳しい罰則が科されます。具体的には、次のとおりです。

1.6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

- 有給休暇の取得を拒否した場合

- 有給休暇を買い上げをした場合(※)

※ただし、2年の時効にかかった有給または退職前に消化できなかった有給を買い上げる場合は例外として認められます。

2.30万円以下の罰金

- 年5日の有給休暇取得義務に違反した場合

10日以上の有給休暇が付与される従業員には時期を定めて年5日の有給休暇を取得させることを義務づけており、これに違反した場合は30万円以下の罰金が科せられます。こうした罰則は単なる行政処分にとどまらず、企業の社会的信用にも大きな影響を与えることになります。

労働基準監督署による立ち入り調査で違反が発覚した場合、是正勧告が出され、改善が見られなければ書類送検となるケースもあります。近年では、有給休暇の取得義務化に関する違反事例が増加傾向にあり、当局の監視も厳しくなっています。

また、罰則以外にも企業イメージの低下や人材確保の困難さといった間接的な影響も見逃せません。優秀な人材は労働環境を重視する傾向があるため、法令違反企業は採用市場で不利になることが多いでしょう。さらに、従業員のモチベーション低下や離職率上昇といった内部的な問題も生じやすくなります。

違反が常態化している企業では、労働者からの内部告発リスクも高まります。一度違反が公になると、その後の事業展開にも様々な支障をきたすことになるでしょう。法令遵守は単なる義務ではなく、持続可能な企業経営の基盤と言えます。

違反リスクを最小化するために企業が守るべきポイント

労働基準法第39条に関する違反を避けるためには、企業は複数の重要ポイントを押さえる必要があります。

まず、年次有給休暇管理台帳の正確な記録と保管が不可欠です。各従業員の有給休暇取得状況を適切に追跡し、最低5日の取得義務を確実に履行しましょう。また、有給休暇の時季変更権の行使については、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限定されることを理解し、安易な拒否は避けるべきです。

さらに、有給休暇取得時の賃金計算を正確に行うことも重要です。通常の賃金または平均賃金で支払うことが法的に求められており、不当な減額は違反となります。特に注意すべきは、有給休暇取得を理由とした不利益取扱いの禁止です。評価への影響や嫌がらせなどは厳しく禁じられています。

企業としては、有給休暇取得計画表の作成や、取得しやすい職場風土の醸成も効果的です。労働基準監督署の調査に備え、関連書類は適切に整理しておくことも大切でしょう。これらのポイントを守ることで罰則リスクを最小化し、従業員の権利を尊重した健全な労務管理が実現できます。

法令対応に不安がある方や、有給休暇制度の運用に課題を感じている企業担当者の方は、早めの専門家相談がリスク回避への第一歩です。貴社の状況に合った実務的なアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、健全な労務管理体制を整えることができます。

法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。

有給休暇の繰越と時効|知っておきたい期限とルール

有給休暇は取得できなかった場合でも、翌年に繰り越すことが可能です。以下、有給の時効と繰越の基本的な考え方を解説していきます。

有給の時効は付与日から2年

有給休暇には時効が設けられており、2年請求しなかった場合はその権利が消滅します。労働法115条には次のように定められています。

引用:労働基準法115条

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

有給を請求する権利と、賃金債権は別のものです。有給を取得する権利はその他の請求権として2年の消滅時効にかかります。起算日は付与された日です。付与された日が『行使することができる時』にあたるためです。

なお『有給は繰り越さない』などの雇用契約や就業規則は法に反するため無効になります。そのような契約書に同意したとしても有給は労働者の権利として法で保証されます。

しかしながら、そうした契約書を作成してしまえばトラブルの基になります。

関係法令をしっかりと理解して適法な運用に努めましょう。

有給休暇の繰越制度

労働基準法における有給休暇の権利は、年度内に消化しきれなかった場合にも完全に失効するわけではありません。未消化の有給休暇は翌年度に繰り越すことが可能です。

付与日から2年間の時効が設けられているため、その期間内であれば取得権利が保持されます。例えば、2025年4月1日に付与された有給は2年後である2027年の3月31日まで請求が可能です。

言い方を変えると、2025年4月1日の付与分は2026年4月1日には消滅せずに繰越されることになります。10日の有給休暇のうち5日分を使用した場合、残りの5日は翌年度に繰り越され、新たに付与される日数と合算して使用できます。

また繰越された有給休暇は新しく付与されたものより先に消化されるという原則があります。これは「先入先出方式」と呼ばれることもあり、時効の近い休暇から順に消化していくことを意味します。企業側としては、社員の有給休暇の残日数や時効日を適切に管理し、従業員に通知する体制を整えることが望ましいでしょう。

なお、繰越制度があるからといって無期限に休暇が蓄積されるわけではなく、最終的には2年の時効により失効します。この点は労使間でしばしば誤解が生じやすい部分です。繰越制度を効果的に活用するためには、計画的な休暇取得を促進する仕組みづくりが企業にとって重要な課題となっています。

繰越されない有給休暇を消化させるためのポイント

有給休暇の繰越は2年間に限られており、その期間を過ぎると権利が消滅してしまいます。未消化の有給休暇を効果的に活用するためには、まず社内で有給休暇取得予定表を作成し、計画的な取得を促進することが重要です。

特に繁忙期と閑散期を見極め、業務の少ない時期に集中して取得できるよう調整すると良いでしょう。

また、半日単位や時間単位での取得制度を導入することで、従業員が休暇を取りやすい環境を整えることができます。これにより、まとまった日数が取れない場合でも少しずつ消化することが可能になります。

有給休暇の消化状況を「見える化」することも効果的です。残日数や失効予定日を定期的に通知するシステムを構築すれば、従業員の意識向上につながるでしょう。ただし、通知方法によっては従業員がプレッシャーを感じる場合もあるため、配慮が必要かもしれません。

さらに、管理職が率先して有給休暇を取得する姿勢を示すことで、職場全体の取得率向上に寄与します。経営層からのメッセージも、有給休暇取得の重要性を伝える上で大きな効果をもたらします。

時効が過ぎた有給休暇の扱いについて

労働基準法において、年次有給休暇は発生から2年で時効を迎えます。この時効が過ぎた有給休暇は、法的には消滅したものとみなされ、労働者はその取得を請求できなくなります。企業側としては、時効を経過した有給休暇に対する賃金支払い義務も消滅するため、会計上の負債としての計上も不要となります。

ただし、実務上は時効が過ぎた有給休暇を特別休暇として付与する企業も存在します。これは法的義務ではなく企業の福利厚生の一環として行われるものです。このような対応は従業員満足度向上に寄与することがありますが、就業規則への明記が必要となるでしょう。

時効管理については、有給休暇の付与日や残日数を従業員に定期的に通知するシステムを構築することが望ましいです。特に、失効間近の有給休暇については事前に通知し、計画的な取得を促すことで、従業員の権利を保護しつつ、業務への影響も最小限に抑えることができます。

時効の管理が不十分だと、労使間のトラブルに発展する可能性もあるため、適切な管理体制の構築が重要です。

まとめ|有給休暇の正しい理解と適切な運用が企業・労働者双方を守る

年次有給休暇は、労働者の健康と生活を守るために法律で定められた重要な権利です。労働基準法第39条により、一定の要件を満たした労働者には有給休暇が付与され、企業には取得を促進・管理する義務があります。

本記事では、有給休暇の付与要件・日数の仕組みから、パートタイム労働者への対応、取得時の賃金の考え方、時効・繰越制度、さらには2019年の法改正による「年5日の取得義務化」まで、制度全体のポイントをわかりやすく整理しました。

とくに近年は労働基準監督署による調査が厳しくなっており、違反時には罰則だけでなく、企業イメージの低下や人材確保への影響といった実務上のリスクも高まっています。有給休暇の適切な管理は、単なる法令遵守にとどまらず、企業経営の安定や従業員満足度の向上にも直結します。

使用者・労働者ともに制度への理解を深め、計画的かつ公正な運用を心がけることが、持続可能な職場環境の実現につながるでしょう。

法務関連に強い弁護士をお探しなら法務急済がおすすめ

法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。

問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。有給休暇や就業規則について疑問がある場合には、『法務急済』から、企業法務に強い弁護士へご相談してみてください。

無料で相談できる専門家検索はこちらから>>

※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。

当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。

債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。

当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。

当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。