賃貸の法人契約の流れを5ステップで解説|審査のコツと注意点も

不動産

2025.10.23 ー 2025.11.05 更新

法人契約って個人契約と何が違うの?手続きが複雑そうで不安に感じていませんか。実は、基本的な流れを理解し、ポイントを押さえれば、設立間もない会社でもスムーズにオフィスを確保できます。

このガイドでは、法人契約の具体的な5ステップ、必要な書類、大家さんに「嫌がられる」理由と対策、個人契約との違い、そしてよくある失敗とその回避策まで、経営者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。特に、賃貸借契約を結ぶ際の審査基準や、社員の転勤時の住宅手配に役立つ情報もしっかり提供します。

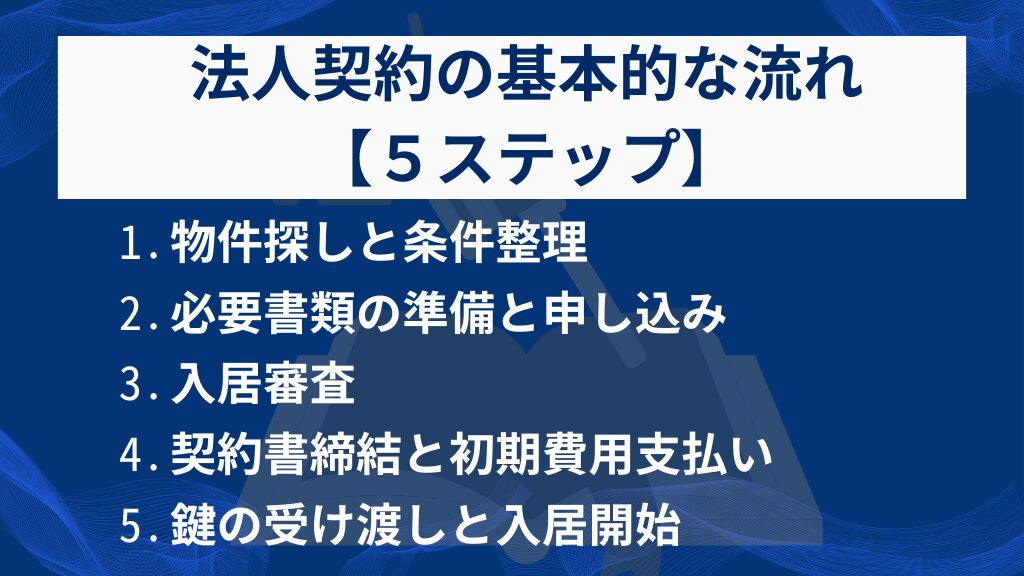

法人契約の基本的な流れ【5ステップで完了】

法人契約は個人契約より書類や手続きが多くなりますが、全体の流れを把握しておけば迷うことはありません。多くの不動産会社は法人契約に慣れており、必要な手続きを丁寧に案内してくれるでしょう。

設立初期の会社でも、適切な準備と段取りで確実に契約を進められます。ここでは、実際の契約現場で使われている標準的な5ステップをご紹介します。

ステップ1:物件探しと条件整理

まず、会社のニーズに合った物件探しから始めます。効率的に理想の物件を見つけるため、以下の条件を明確にしておきましょう。

- 立地: 従業員の通勤利便性、取引先へのアクセス、主要駅からの距離(例:徒歩10分以内)。人材採用にも影響します。

- 面積: 現在の従業員数だけでなく、今後1〜2年の事業拡大を見据えて選択します。

- 予算: 一般的に売上の5〜10%程度を賃料の目安にしますが、設立初期は資金繰りを重視し慎重に設定します。敷金・礼金・仲介手数料なども含めた総額で検討しましょう。法人契約は初期費用が高くなる傾向があります。

不動産ポータルサイトで候補物件をピックアップしたら、現地を見学します。この際、営業担当者に「法人契約希望」であることを最初に伝えると、スムーズに進みます。

【効率的な物件探しのコツ】

法人専門の仲介会社を活用すると良いでしょう。彼らは法人契約に慣れており、オーナーとの関係性も構築されているため、審査通過率が格段に高まります。会社規模や地域に応じ、最適な物件を検索するための手順を確認することが重要です。

ステップ2:必要書類の準備と申込み

気に入った物件が見つかったら、申込み手続きです。法人契約では会社の信用力を証明する書類が必要となるため、事前準備が非常に重要です。

【必須書類の例】

- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本): 発行から3ヶ月以内のもの。

- 法人の印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のもの。

- 定款の写し: 認証済みのもの。

- 決算書(貸借対照表・損益計算書): 設立1期目で決算書がない場合は、事業計画書や資金調達計画書で代用できることがあります。

- 銀行の残高証明書: 会社の資金力を示す書類。一般的に家賃の6ヶ月分以上が有利とされます。

- 代表者の身分証明書: 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。

- 代表者の印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のもの。

申込み時には、入居申込書に会社概要や事業内容を記載します。事業の安定性や将来性を分かりやすく伝えることが重要です。

【書類不備を防ぐコツ】

契約予定日の2週間前から準備を始め、必要書類リストを不動産会社に事前に確認しましょう。提出前にチェックリストで確認する習慣をつけると確実です。この段階で、契約の種類の知識を深めたり、新入社員の住居として利用するための契約を希望する場合はその旨も伝えることがおすすめです。借主(株式会社など)は、必要書類を記入し、住民票や社員証の有無も確認して、郵送での手続きも視野に入れましょう。

ステップ3:入居審査(7〜10日程度)

申込み書類を提出すると入居審査が始まります。法人契約の審査は個人契約よりも詳細に行われるため、通常7〜10日程度の期間を要します。

審査では主に、会社の財務状況、事業の安定性、代表者の信用情報がチェックされます。設立間もない会社の場合、過去の実績が少ないため、事業計画の具体性や代表者の経歴・能力が重視される傾向があります。

審査期間中に管理会社や家主から追加の質問や資料提出を求められることもあります。これは真剣に検討してもらっている証拠と捉え、誠実に対応することが大切です。

【設立間もない会社が審査を通すコツ】

大家さんの不安を先回りして解消する姿勢が重要です。

- 事業計画書: 具体的な取引先候補、マーケット分析、資金調達状況など、将来性をアピールします。

- 資金面: 保証金を通常より多めに提示したり、数ヶ月分の賃料を前払いする提案も効果的です。

- 連帯保証人: 代表者個人の他、信用力のある第三者(親族や取引先の代表者など)を追加保証人として立てることで、安心感を与えられます。

- 面談: 代表者自身が見学に参加し、事業内容や使用目的を丁寧に説明することで、「顔の見える関係」を築くことも有効です。審査では事業に関する知識や事業の業務内容が、マンションなどの住宅利用の場合も審査基準となります。

ステップ4:契約書締結と初期費用支払い

審査に通過すると、契約書の締結と初期費用の支払いに入ります。法人契約では契約書の内容が個人契約より複雑なことが多いため、条項を一つひとつ確認することが重要です。

特に、賃貸期間、更新条件、原状回復の範囲について注意深く確認しましょう。法人契約の場合、一般的に2年契約が多く、中途解約条項も確認しておくことをお勧めします。

初期費用は、敷金が家賃の6〜12ヶ月分と高額になることが多いため、資金繰りを考慮したスケジュール調整が必要です。契約書に署名・押印する際は、代表者印(会社実印)を使用します。

【初期費用を抑える交渉テクニック】

法人契約は個人契約よりも初期費用の交渉余地が大きい場合があります。

- 敷金減額: 会社の財務状況や保証会社の利用を条件に、敷金を3~6ヶ月分まで下げられるケースがあります。

- 仲介手数料: 相場情報を示すことで減額交渉が可能になることも。

- 複数年契約や早期契約: 礼金の免除や家賃の数ヶ月分無料期間を獲得できる可能性があります。

- 代替案の提示: 「敷金が難しければ、初回の家賃を数ヶ月分割で支払う」など、双方にメリットのある提案を心がけましょう。契約書を作成するにあたっては、契約期間や原状回復に関する規定など、トラブルを避けるための注意点を確認してください。法人契約では個人契約と異なり、加入する保証会社の信用度も重要であり、不要なトラブルを避けるために制限事項をよく見ておくのがよいでしょう。

ステップ5:鍵受け渡しと入居開始

すべての手続きが完了すると、鍵の受け渡しと入居開始です。入居後のトラブルを避けるためにも、最後まで注意深く対応することが重要です。

鍵の受け渡し時には、管理会社の担当者と一緒に室内の状況を確認します。既存の傷や汚れがあれば写真に撮って記録しておきましょう。設備の動作確認も忘れずに行います。不具合が見つかった場合は、その場で管理会社に報告し、修繕対応について確認してください。

入居後は、従業員の住所変更手続きや取引先への住所変更通知など、各種手続きが待っています。特に、法務局での本店所在地変更登記は入居から2週間以内に行う必要があるため、早めに専門家に相談することをお勧めします。

【契約後のトラブル回避ポイント】

事業内容と使用目的の整合性: 契約書に記載された使用目的と実際の事業内容が異なる場合、契約違反となる可能性があります。将来的な用途変更の可能性があれば、契約時に相談しましょう。

- 原状回復の範囲: 法人契約では個人契約より厳しい基準が適用されることが多いです。改装の許可範囲や、退去時の原状回復費用について具体的に確認し、書面で残しましょう。入居時の室内の状況を写真で記録し、貸主と共有することも有効です。

- 賃料支払い: 振込手数料の負担者や振込期日、支払いが遅れた場合のペナルティについて契約書で確認しておきましょう。引越しや、お部屋・店舗などの利用に関する指定事項を、入居前に再度見直しておくと安心です。

法人契約で必要な書類一覧【チェックリスト付き】

法人でオフィスを借りる際、個人契約とは異なり、会社の信用力を証明する多くの書類が求められます。特に設立間もない会社の場合、準備に時間がかかる書類もあるため、早めの準備が重要です。

必要書類は大きく分けて「法人の基本書類」「財務関連書類」「代表者個人の書類」「その他のケース別書類」の4つのカテゴリーに分類されます。

法人の基本書類

◻︎ 登記簿謄本(履歴事項全部証明書): 発行から3ヶ月以内。

◻︎法人の印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内。

◻︎定款の写し: 会社の基本ルールを定めた書類。

財務書類

◻︎決算書(貸借対照表・損益計算書)

→ 設立1期目で未了の場合は、事業計画書などで代替。

◻︎銀行の残高証明書: 会社名義の口座における預金残高を証明。

◻︎取引先との契約書や売上実績: 事業の安定性をアピール。

代表者個人の書類

◻︎代表者の身分証明書: 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。

◻︎代表者個人の所得証明書: 源泉徴収票、確定申告書控えなど。

◻︎代表者の預金通帳の写し: 直近3〜6ヶ月分の取引履歴を求められることも。

◻︎連帯保証人の書類: (必要な場合)身分証明書、所得証明書、印鑑証明書など。

その他のケース別必要書類

◻︎許認可証: 事業に必要な許認可を取得している場合

(建設業許可、宅建業免許など)

◻︎保証会社関連の書類: 家賃保証会社を利用する場合の申込書類。

◻︎火災保険関連書類: 業務用設備も補償対象に含める場合。これらの記事は、法人が住宅やマンションを借りる際の書類の選び方や準備にも役立ちます。

法人契約が「嫌がられる」理由と対策法

法人でオフィスを探していると「個人の方がよろしいのですが…」と言われて困った経験はありませんか。設立間もない会社にとって、この壁は思った以上に高く感じられるものです。しかし、大家さんの懸念を理解し、適切な対策を講じれば、スムーズに契約できる可能性は十分にあります。

なぜ大家さんが法人契約を避けるのか

大家さんが法人契約に対して慎重になる主な理由は、個人契約と比べて「見えにくいリスク」が多いことにあります。

- 財務状況の把握が困難: 法人の決算書は複雑で、支払い能力を見極めるのに専門知識が必要です。特に設立間もない会社は過去の実績データが少ないため、事業継続性を予測しにくいのが現実です。

- 使用目的の多様化: オフィス利用と聞いていても、後から従業員の宿泊や倉庫として使われるケースがあり、近隣トラブルの原因になることがあります。

- 代表者変更時の対応: 法人では担当者や代表者の交代により、コミュニケーションの継続性が不安定になる可能性も否めません。

審査でつまずきやすいポイントと対策

法人契約の審査で最も多いつまずきポイントは、設立間もない企業の実績不足です。

①実績不足の対策:

- 資本金: 可能な範囲で多めに設定(500万円以上が望ましい)。

- 代表者の経歴: 前職での実績や業界経験をまとめた会社概要書を準備。

- 事業計画書: 具体的な取引先候補、マーケット分析、資金調達状況などを含め詳細に記載。

- 銀行残高証明書: 法人口座だけでなく代表者個人の預金残高も提示し、家賃の12ヶ月分以上の預金があることを証明。

②書類不備の対策:

登記簿謄本や印鑑証明書の発行時期(3ヶ月以内)を確認し、計画的に取得。

不動産会社から必要書類リストを事前にもらい、チェックリストで確認。

③代表者個人信用情報: 法人契約でも代表者個人の信用力は加味されます。過去の信用情報に問題がないか確認し、もし懸念があれば事前に不動産会社に相談しましょう。

保証会社や連帯保証人の活用法

信用力に不安がある場合、保証会社や連帯保証人を効果的に活用することで審査通過の確率を大幅に向上させることが可能です。

- 保証会社: 家賃債務保証を専門とする企業で、家賃滞納時に代位弁済します。複数の保証会社に対応している物件を選び、設立間もない法人に寛容な保証会社を不動産会社に提案してもらいましょう。

- 連帯保証人: 代表者の親族(両親や配偶者など)に依頼するのが一般的ですが、保証人の属性(公務員、上場企業の正社員、士業など)も重要です。年収は家賃の30倍以上が目安。意思確認が厳格に行われるため、事前に相談と書類準備の時間を確保してください。

- 「保証会社+連帯保証人」: 両方を求める物件も増えていますが、これをクリアできれば貸主側の不安は大幅に解消され、設立間もない会社でも審査を通過しやすくなります。人事異動に伴う社員の住宅手配や福利厚生として、法人契約は役立ちます。

法人契約と個人契約の違い【メリット・デメリット比較】

法人契約と個人契約は、単に契約者の名義が異なるだけではありません。手続きの複雑さ、費用体系、税務上の取り扱いまで、経営に直結する違いが数多く存在します。特に設立間もない会社の場合、「どちらが本当に有利なのか」という判断は慎重に行う必要があります。

法人契約と個人契約の比較表

| 項目 | 法人契約 | 個人契約(事務所利用) |

| 契約名義 | 会社(法人格) | 代表者個人 |

| 提出書類 | 履歴事項全部証明書、決算書、事業計画書など多数 | 身分証明書、収入証明書(源泉徴収票)など比較的少ない |

| 審査難易度 | 高い傾向。設立初期は特に実績・信用力重視 | 比較的低い。個人の安定収入が主 |

| 敷金相場 | 家賃の3~6ヶ月分以上(高額) | 家賃の1~2ヶ月分 |

| 初期費用総額 | 高い傾向 | 比較的低い傾向 |

| 賃料の経費計上 | 全額経費計上が基本(事業用) | 按分計算が必要な場合あり。税務調査時の説明責任が生じます |

| 契約更新 | 比較的スムーズな傾向。法人代表者変更でも継続可 | 契約者本人が継続して利用 |

| 原状回復 | 厳格な基準が適用される傾向 | 個人契約の基準が適用されますが、事業利用で異なる場合も |

| 税務上のメリット | 経費処理が明確。福利厚生費としての選択肢も | 居住用が主。事業用との按分計算が手間となります |

| 大家さんの受け入れ | 設立初期は慎重な大家さんも多い | 比較的受け入れやすい |

契約手続きの違いと特徴

法人契約は提出書類が多く、審査期間が長いのが特徴です。設立1年未満の会社では決算書がないため、事業計画書や資金繰り表の提出が求められます。不動産会社によっては、設立3年未満の法人には個人契約を推奨するケースもあります。書類作成を依頼したい方はこちら>>>

一方で、法人契約は契約更新が比較的スムーズで、代表者が変わっても契約そのものは継続できるメリットがあります。

初期費用・月額費用の比較

費用面では、法人契約の敷金は家賃3~6ヶ月分が一般的で、個人契約の1~2ヶ月分より高額です。月額費用には「法人管理費」や「保証会社への追加費用」が発生するケースもあります。

ただし、法人契約では家賃や光熱費、インターネット料金などを事業用として全額経費計上できる税務メリットがあります。個人契約での按分計算の手間や税務リスクを避けられます。

税務上のメリットと経費計上

税務面では法人契約が圧倒的に有利です。個人契約で自宅兼事務所の場合、家賃の事業利用割合を明確に区分する必要があり、税務調査時に説明責任が生じます。法人契約では「事業のために法人が借りた物件」として、より明確に経費計上が可能です。

引っ越し費用や設備投資費用も法人契約の方が経費処理しやすく、将来的に従業員を雇用する際には福利厚生費としての選択肢も広がります。これらの税務メリットを最大限活用するには、適切な会計処理と税務申告が前提となります。法人契約のサービスは、賃貸契約に関する業務をスムーズに行うことを目的としています。賃料の額や税金面での支援を考慮するなら、法人名義での契約がよい選択肢となるでしょう。

最新の法律・税制対応とよくあるFAQ

事業拡大でオフィスが必要になったものの、法人契約の経験がなくて不安を感じていませんか。設立間もない会社でも適切な準備をすれば契約は可能ですし、最新の法改正を押さえておけばより有利に進められます。

2025年の改正点と注意点

電子帳簿保存法の完全義務化: 賃貸借契約書や重要事項説明書を電子データで受け取った場合、そのまま電子保存が義務付けられます。適切なクラウドストレージでの保管体制を整えましょう。

インボイス制度の運用見直し: 賃料の支払いにおけるインボイス番号の記載漏れは税務処理に影響します。不動産会社や管理会社から受け取る請求書にインボイス番号があるか確認しましょう。

定期借家契約の推奨: 設立3年以内の会社に対し、貸主側のリスク回避策として定期借家契約を推奨する不動産会社が増えています。事業計画との整合性を慎重に検討し、普通借家契約を希望する場合は信用補完資料を準備して交渉しましょう。この注意点を含む最新の記事情報を確認することは、ビジネスにおいて重要です。

読者からよくある質問まとめ

Q: 設立1年未満でも法人契約できますか?

A: 可能です。ただし、個人契約より提出書類が多く、審査期間も長くなります。事業計画書や代表者の個人保証書などで信用力を補完しましょう。

Q: 保証金や敷金はどのくらい必要ですか?

A: 月額賃料の6~12ヶ月分が相場ですが、設立間もない法人の場合は上限に近い金額を求められることが多いです。資本金が1000万円以上ある場合や代表者の個人資産を担保に入れる場合は減額交渉の余地があります。

Q: 契約名義は法人と代表者個人、どちらが良いですか?

A: 税務上の経費計上を考えれば法人名義が有利です。審査の通りやすさを重視するなら代表者個人名義も選択肢ですが、その場合でも適切な手続きで賃料は経費計上できます。まずは審査に通ることを優先して検討しましょう。

Q: 連帯保証人は必須ですか?

A: 法人契約では代表者の連帯保証が一般的ですが、第三者の連帯保証人を求められるケースも少なくありません。設立間もない場合は、親族や事業パートナーなど信頼できる第三者の協力を事前に依頼しておくと安心です。

困った時の相談先・サポート窓口

法人契約でトラブルが発生した場合、以下の専門家への相談を検討しましょう。

- 弁護士: 契約条件や法的な疑問、敷金返還トラブル、契約解除に関する問題など。

- 税理士: 税務処理、会計上の取り扱い、賃料の経費計上方法、消費税の取り扱いなど。

- 宅地建物取引業協会: 不動産取引に関する無料相談窓口。賃貸借契約の規定に関する不明点などは、専門知識を持つ担当者に連絡し、補助的な情報を求めることが推奨されます。

法人契約をスムーズに進める実践的なコツ

設立間もない会社での物件契約は、想像以上に時間と手間がかかるものです。効率重視の経営者として、無駄なやり取りは避けたいところでしょう。

法人契約を効率的に進めるには、個人契約とは異なるアプローチが必要です。多くの経営者が見落としがちなポイントを押さえることで、契約までの期間を大幅に短縮できます。

効率的な物件探しの進め方

- 条件の明確化: 事業計画に基づき、必要な面積、立地、予算(初期費用含め)を数値化します。曖昧な条件では、適切な物件提案が得られず、内見時間が増えてしまいます。

- 法人専門の仲介会社活用: 一般的な賃貸サイトだけでなく、法人専門の仲介会社を活用しましょう。彼らは法人契約に慣れており、オーナーとの関係性も構築されているため、審査通過率が高まります。賃貸物件を効率的に探すためには、住居利用かビジネス利用かを明確にすることが、選び方の原則です。

不動産会社との上手な付き合い方

会社情報の共有: 初回相談時には、事業内容を分かりやすく説明できる会社概要書などを持参し、担当者がオーナーに説明しやすいようにしましょう。

迅速なレスポンス: メールや電話への返信は当日中、遅くとも翌日の午前中には行いましょう。法人契約では、対応の早い会社が優先される傾向があります。

質問と情報収集: 担当者の提案には必ず理由を聞き、物件やオーナーに関する背景情報を得ることで、より適切な判断ができます。信頼関係が深まれば、市場に出る前の優良物件を紹介してもらえる可能性も高まります。仲介会社と協力して、社員の勤務場所の地域や住む部屋の指定といった人事に関する方針を定めておくと、より円滑に進められます。

契約までの時間短縮テクニック

必要書類の事前準備: 内見前に履歴事項全部証明書、決算書(事業計画書)、代表者の身分証明書、印鑑証明書など、基本書類を全て揃えておきましょう。連帯保証人が必要な場合の書類も同時に準備します。

迅速な意思決定: 内見時には、その場で意思決定できる権限を持って臨むことが重要です。事前に判断基準を明確にしておき、条件に合致すれば即座に申込みできる体制を整えましょう。

能動的なアプローチ: 審査期間中も追加書類の提出や補足説明の機会があれば積極的に対応し、オーナーの不安要素を先回りで解消します。代表者の人柄や事業への熱意が評価されることも多いため、直接面談の機会を働きかけることも効果的です。

※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。

当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。

債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。

当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。

当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。